キッコーマン、麒麟ビール、資生堂

聞けばふと目に浮かぶその美しい商標

軽井沢近隣の町上田市にも今年創業101年の老舗メーカーがあります。ミシンをお使いになる方ならばご存知のはず。ミシン針業界では有名なオルガン針。

オルガンを弾く婦人のブリキの看板。 由美かほるさんのアース渦巻、大村崑さんのオロナミンCの看板と共に田舎の辻などで良く見かけましたね。私はこの絵柄がなぜかとても好きで見るたびに「美しいな」と思っていました。

オルガンとミシン針との関係は会社のホームページによると、針がミシンのリズムに乗って運針される様子がオルガンのリズムと重なるイメージなのだそうです。確かに私の日々のミシン仕事にも安定した針音を響かせてくれています。年代物の私のミシンの引き出しにはもちろんこの針袋。良い商標は一級の商品であることの裏付けなのでしょうね。

オルガン針装着のミシンで作った和柄のペンケース

オルガン針装着のミシンで作った和柄のペンケース

まだ冬の寒さの残る軽井沢追分ですが2ヶ月間の冬季休業を終え、今日から本年度の営業再開いたします。

休業中に仕入れたレトロなガラス食器

休業中に仕入れたレトロなガラス食器握りばさみも品揃えを増やし、手作りの針山、和布の小物の数々など取り揃えて皆様のご来店をお待ちしております。

私は整理の付かない混沌とした箱を2つ持っている。一つはボタンの箱、もう一つはビーズの箱。どちらも長年買い集めた材料が入っている。

時に古着のボタンや金具の取れた古いアクセサリーも私の眼に適う物はとりあえず箱に入れる。骨董市で仕入れた台湾の宝石もそこに加わり、静かに再生の時を待つ。箱の中はさしずめ玉石混交、カオスの世界。

アクセサリーを作るときはこのカオスの箱からパーツを拾い出し、それほど悩むことなく制作していく。悩まなくて良い理由は簡単。気に入った物だけ収集しているのでどう組み合わせてもなんとなく形になるというわけだ。カオスと言っても、そこは私だけの秩序があるのかも知れない。

ちょっと不思議感漂う私のアクセサリーは今日もこの箱から生まれる。

しばらくの間里帰りしていた娘と赤ん坊を車で送り届ける。上信越自動車道横川のサービスエリアでおぎのやの釜めしを買う。

旧特急あさまが走った信越線沿線、とりわけ軽井沢~長野間の住人にとっては駅弁と言えば横川の「峠の釜めし」だった。他の選択は無いというくらいその関係は深い。

子供の頃、父のお土産も釜めし。ご飯の味もさることながら嬉しかったのは陶器のお釜。ままごと遊びには欠かせなかった。

落葉焚きや薪風呂など、あの頃火はとても身近にあった。雑草や畑の野菜を少し拝借してお雑煮やカレーの真似事。どこの家の庭にも必ずあったな。

今新たなキャンプブームが起きている。テント用の薪ストーブやオシャレな調理器具が並ぶアウトドアクッキング。炎を楽しみながらグツグツと料理が煮えるのを待つ時間はあの頃のままごとと重なる。もうあのお釜の出番はなさそうだな。

このにぎりばさみ、歴史もさる事ながらその構造についても意外と奥が深いんですよ。

当店で扱うはさみは日本古来の日本刀と同じ付け鋼の構造です。鋼と軟鉄の複合材の鍛造による硬さと適度な粘りを併せ持ち耐久性に優れながらも非常によく切れる刃部を備えるという特徴を持っています。またこの構造ははさみを握った時の程良い握り加減にも繋がっています。

この柔らかい腰とバネの加減が実に絶妙。ホームセンターで売られていたり学校の教材用に使われる全鋼のにぎりばさみはバネが固くお世辞にも使い心地が良いとは言えません。

裁縫箱の中でもひときわ異彩を放つその妖艶な美しさは長い歴史と機能をとことん追求したシンプルな形に表れていますね。

まさに日本刀。是非この本物のはさみをお試しください。

今回は裁ち鋏についてのお話です。

U字型のにぎりばさみに対してローマをルーツとするX型はさみは正倉院の御物の中に見られる所から8世紀には日本に入っていたと思われます。X字型のはさみはてこの原理を利用し力のかかる仕事、主に生け花や植木ばさみ、下駄屋ばさみなどの分野でその力を発揮する事となります。

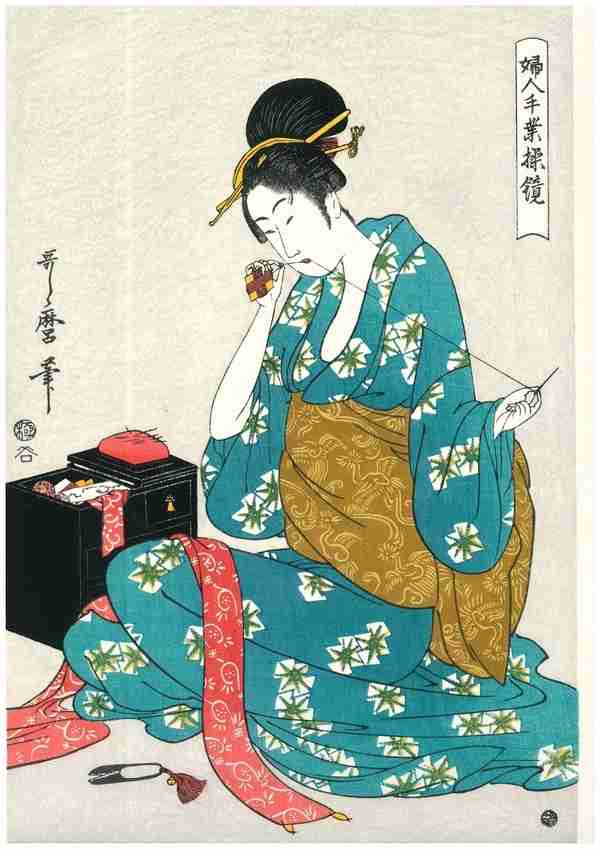

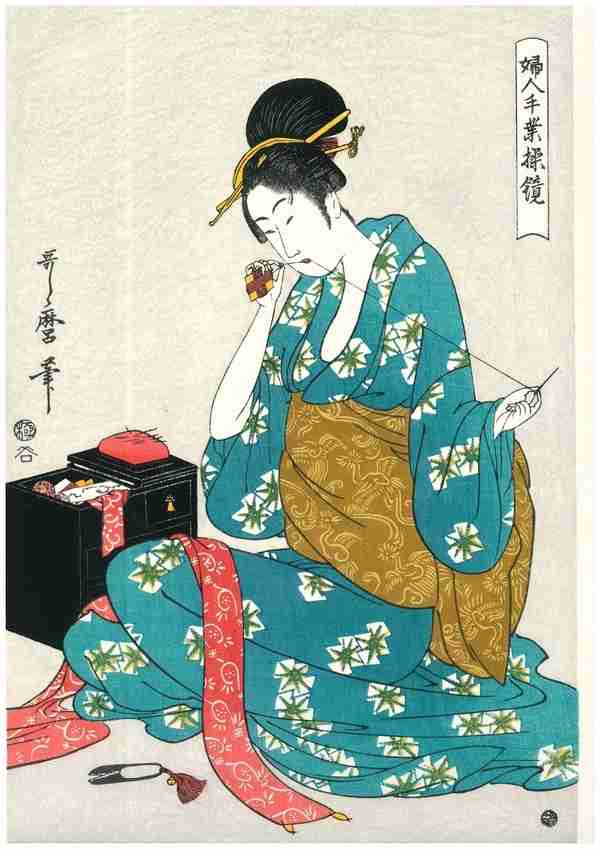

喜多川歌麿

喜多川歌麿江戸時代になり欧米からラシャ(注)が大量に輸入されました。吉田弥十郎という刀鍛冶が現在の裁ちばさみを作り上げたと言われています。繊細なにぎりばさみ、力の入れやすい裁ちばさみ、それぞれの用途に応じて進化していったわけですから日本人の道具に対するこだわりや追及心は実にすごいですね。

(注)ラシャ(羅紗)とは、紡毛を密に織り表面をフェルト状にした厚手の毛織物。陣羽織、火事羽織、のちに軍服やコートなどに使われた。

今回は和服とにぎりばさみの関係についてお話ししましょう。

仕事柄たびたび和服の古着を購入しますが、古い和服のその丁寧な仕事には本当に驚かされます。

喜多川歌麿 婦人手業繰鏡 針仕事

喜多川歌麿 婦人手業繰鏡 針仕事擦れて薄くなった着物の裏側に当て布がしてあり、目も眩むほどの細かい針目でとじてあったり、仮縫いの後本縫い、そしてその上に仕上げ縫い、と三重もの縫い目で整った美しい襟元。ほどいていく程に出会うその複雑な工程に驚くこともしばしば。壊して布の状態に戻すことがなんと大変なことか。

ただその仕事も手の中にすっぽりと収まるこのにぎりばさみがあれば手早く切りほどく事ができるのですから洗い張り(注)を主体とする日本の和服文化にはなくてはならない道具なのだと実感できます。

その後、8世紀に入りX型のはさみも日本に入ってきたのですが諸外国の様にすべてX型のはさみに占有される事なくにぎりばさみとしてその存在を残すことができたのは、ほどいて再び縫い合わせる、を繰り返す日本の和服文化と切り離せない関係だったからでしょうね。

(注) 洗い張りとは: 着物をほどいて反物の状態に戻し水洗いをして着物をきれいにする手法。かつては各家庭で年に何度か洗い張りをして作り直したりというリメイク、リサイクルが行われていたそうです。

ただ今冬季休業中につき和ばさみ(にぎりはさみ)について私の思う所を少しおはなしいたします。

お裁縫は遊びのようなもので物心ついた頃からいつもちくちく何かを作っていました。母の裁縫箱には使い込まれた黒いにぎりはさみが入っていてこっそり使っていました。

幼心にもこの道具は機能だけではなく何か独特の美しさがあるなと感じていて、その後自分で道具を買えるようになってからもこのようなにぎりはさみを選んで購入してきました。

あれから○十年。裁縫好きが高じてお店を始める事となりにぎりはさみについて改めて調べてみたのですが、この小さな道具、意外とすごい歴史がありまして。。。

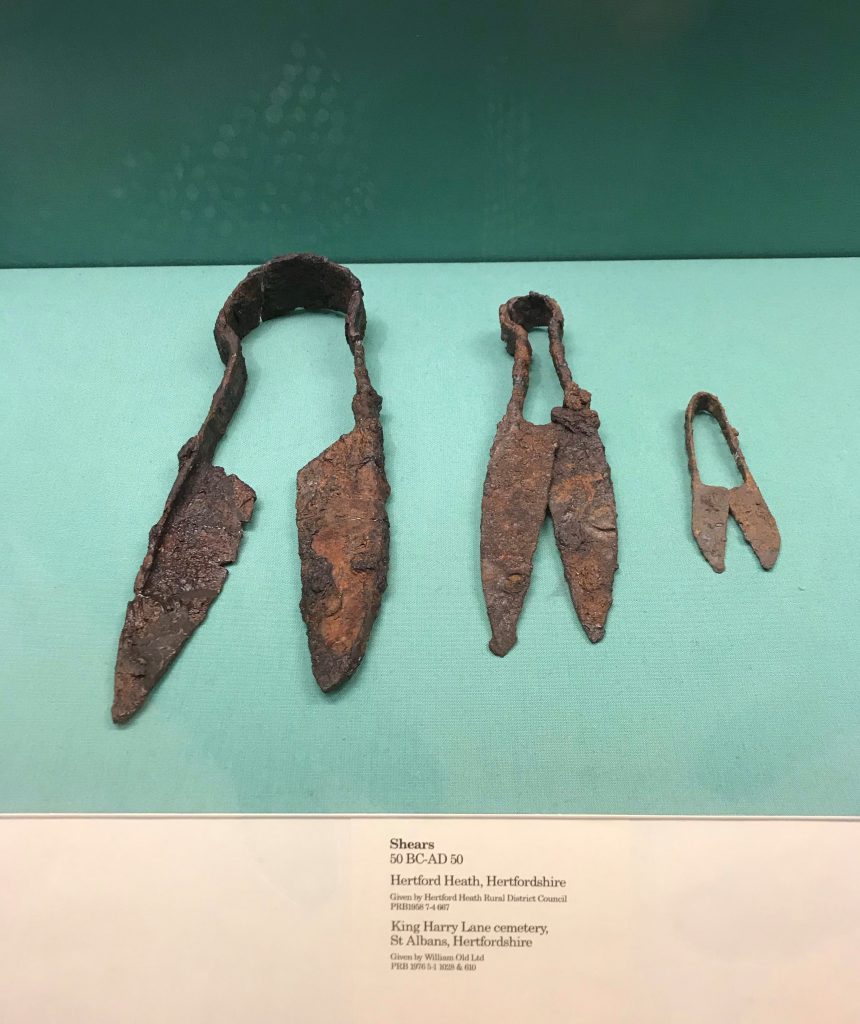

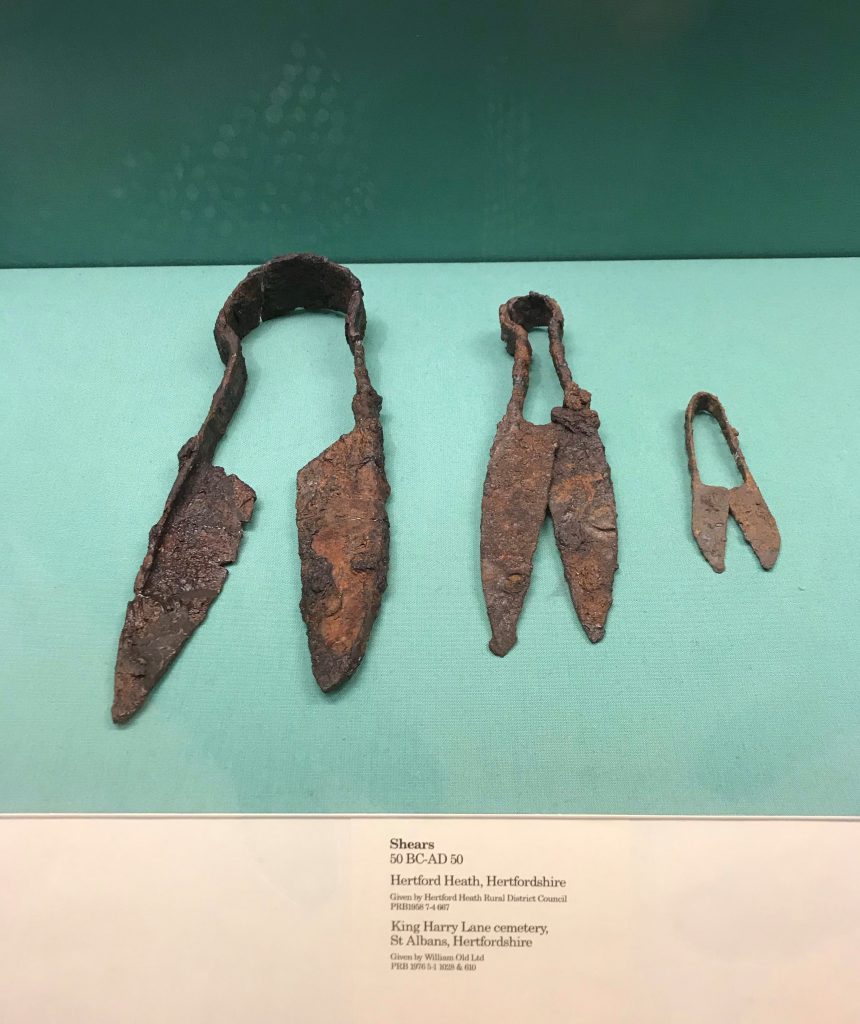

ローマをルーツとするX型のはさみよりも時代は古く紀元前1000年、古代ギリシャの時代から使われているのです。下の写真は大英博物館で見つけたもの(このいきさつについては2019年10月21日のイギリス編でも紹介いたしました)。

日本では6世紀古墳時代に大陸から伝来、国内で現存する最も古いこの形のはさみは鎌倉の鶴が岡八幡宮、北条政子の化粧道具の中に観ることができます。

その後ローマの支配拡大とともに大陸でのにぎりはさみはほぼ姿を消し、ここ東の果ての国にこの小さな道具は残ったのです。

この話の続きは次回 和ばさみのはなし その二 へつづく

「私もこんなの作っているのよ」と言ってお手製の布バッグや見事な刺繍のポーチをそっと見せて下さるお客様が時々います。子育ての傍らや一段落された方など様々ですが、特技を活かしていつかは自分のお店をやってみたいと考えている人は案外多いですね。

昨年は思うように事が進まなかった一年でしたが、こんな時はもしかすると何か新しい事を始めるチャンスかもしれません。新型コロナが終息し再び街に人があふれる様になった時はどんな世界が始まるのかなと想像すると少し明るい気持ちになります。

今年はそんな年になると良いですね。

きんちゃく 2400円、 針山 700円

定規 200円、 にぎりはさみ(美鈴、江戸菊) 1850円

本年度の営業は3月中旬からを予定しております。

お店を始めて早4年。軽井沢という土地柄か近くに人気のレストランがある所為なのか、たまたま通りがかってこの店に入ってみたと言う方が多い中であえてうちのようなレアな店を目的地に定めて来られるお客様もいらっしゃいます。

入店されるなり「やっと来れたわー」の一言。そうですよね、営業日は土、日のみ。オープンは8時30分と雑貨屋としてはあり得ない早朝からの営業でクローズは3時。長い渋滞の末にやっと軽井沢にたどり着いたお客様にとって3時の閉店は厳しいですよね。

ただ、困難であればある程、必死に来ようと努力されているそんな方に伺ってみると次から次へと出るわ出るわ私の知らないお店の名前が。森の隠れ家レストランや土地勘がないとたどり着けない様なレアなピザ屋などなど、さしずめトレジャーハンターの様な人達。ホント、有難いです。

本年はコロナ禍の中お越しくださいましたお客様には大変感謝申し上げます。

本年は12月26日(日)までの営業。

1月~3月中旬までは冬季休業となります。

来年も皆様のご来店を心よりお待ちしております。

軽井沢追分にあるHandmade Work Shop Natsume Craftです