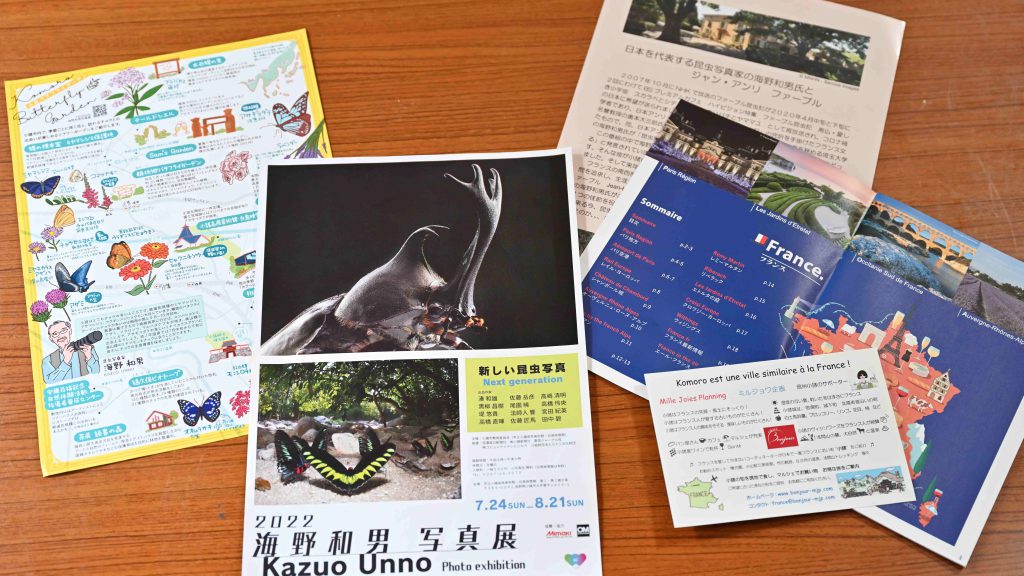

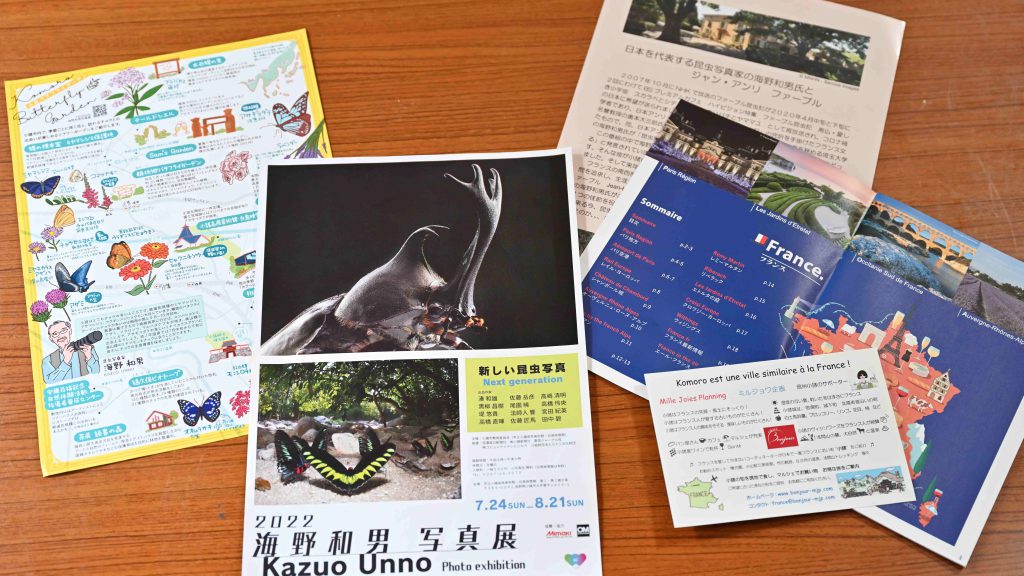

小諸市にお住まいの昆虫写真家、海野和男さん。10年前から小諸高原美術館にて毎年開催されている写真展に行ってみました。

今回の写真展は第1展示室ではカブト・クワガタの肖像を展示。第2展示室では「蝶・舞う2019-2021」その他20代を中心とする若い昆虫写真家の作品など盛り沢山の企画。

静かなギターの演奏が響く館内。昆虫の写真を前に談笑するご年配の方やカブト虫の写真を食い入る様に眺める夏休み中の子供達。鮮やかな夏の花とそれに負けないくらい色鮮やかな蝶達の乱舞は遠い南の島に迷い込んだ様な‥と思いきやコロナの影響でほぼ半分の写真は日本各地の島々や小諸周辺の蝶達。良く見るとアザミやフジバカマ、軽井沢にも自生している花々や見たことのある蝶やハチドリであった。海野さんが小諸市に居を構えた理由-ここは昆虫の宝庫だったんだ。夏のひと時、海野さんの楽園で癒される。

海野和男写真展は市立小諸高原美術館・白鳥映雪館にて8月21日まで開催されています。

2年前ホームページに掲載した、我が家にふらりと訪れる三毛猫のミケちゃんでありますが。夏の終わりと共に姿を現さなくなった理由は、おそらく近くの別荘宅の猫ちゃんだからでしょう。昨年は全く姿を現さなかった所を見るとコロナのせいで来訪を自粛した様だ。そのミケちゃんに代わって今年は春から新しい猫ちゃんがお目見え。黒猫のクロちゃんだ。(今回も勝手に名前をつけさせてもらいました)

餌台を狙うクロちゃん

餌台を狙うクロちゃん

毎朝必ず、裏庭の餌台にナッツ類をあげる夫。日中は庭の手入れにいそしむ私。クロちゃんはいつも定位置のシャクナゲの下でおそらくリスを狙っている。茂みにすっぽりと身を隠しているつもりの様だが、リスや小鳥達にはバレているから笑える。最初の頃はクロちゃんに近づくとすぐどこかへ逃げてしまったが、ほぼ毎日会っているとお互い慣れてくる。そのうち接近しても動じなくなり「やあ」っと声をかけると歩み寄って来たりする。こうなってくるとなんとなく可愛い。

クロちゃん立ち姿

クロちゃん立ち姿

クロちゃんはミケちゃんに比べると一回り大きくてややおっとりしている。おそらくリスはおろか子ネズミも取れないだろう。 そんなクロちゃんではあるがさすが別荘の猫。身のこなしはエレガントでビロードの様な真っ黒い毛並みは品がある。見ていてふと思いついた。「首に銀色に光るチョーカーを付けたらきっとお似合いだわ。」早速ビーズを編み込んでこんな感じに仕上がりました。どこにも無いビーズのキラキラチョーカー。クロちゃんにプレゼントしたらどんな顔をするかな。

ビーズ編みのチョーカー

ビーズ編みのチョーカー

M 2800円〜 L 3300円〜

使用するビーズ等によって値段が異なります。

中山道塩名田宿の中にある、河原宿と言う所はどことなく風情がある。中宿の辺りは道路が拡張されてどこか味気ない印象を受けるが、河原宿の路地に入った途端に時間を遡ったような不思議な感覚に陥いる。

お滝通り

お滝通り

千曲川の渡し場まで緩やかに下る道はお滝通りと言われどこか情緒的な佇まいで、三味線の音や三階の手すりに細い肘を掛け眼下を望む女達の姿が見えるような‥そんな花街の幻影を感じる。芸妓宿の脇からは清らかな湧水が流れ、板張りの休み茶屋がしつらえてあった。湧水の傍には十九夜と書かれた石碑と、原型をとどめない程すり減った観音様が鎮座する。この十九夜塔だが佐久地方や小諸周辺を散策していると時折古い集落の片隅に見られる。

十九夜塔と如意輪観音

十九夜塔と如意輪観音

十五夜、十七夜、二十三夜などこれらは日本各地に残る講の一つで、十九夜は安産祈願や穢れからの救済を願う女性達が如意輪観音を信仰し念仏を唱えた事から始まる。ここ塩名田宿では旧暦の4月19日に女性達が集まってお祭りが行われていたらしい。かつては家からなかなか出る機会の少ない女性達の数少ない娯楽の場であったのだろう。

十九夜塔から更に下ると千曲川の渡し場に着く。中山道で唯一千曲川と合流する塩名田宿には船橋(注1)が架けられていたが、ひとたび大雨に見舞われると橋は流され旅人はいく日もここで逗留する事になった。昭和の時代になってようやく架けられた中津橋。川の北側には舟つなぎ石が今も残る。

中津橋

中津橋

舟つなぎ石

舟つなぎ石

ここ中山道塩名田宿は、江戸から数えて23番目の宿。佐久平駅からは車で20分ほどの場所にあります。

注1 船橋とは、船を横に並べてつなぎ、その上に板を渡して橋としたもの。別名浮橋

「白牡丹 李白が顔に 崩れけり」漱石

夏目漱石は胃弱で酒も多くたしなまれないが、白牡丹だけは別と言って愛した酒が広島にある白牡丹酒造。延宝3年(1675年)創業。広島では最古の歴史を持つ酒造メーカーで棟方志功や横山大観など数々の偉人をとりこにした名酒。聞きしに勝る甘口の酒。

白牡丹酒

白牡丹酒

もう一つ彼の小説「門」に記された格別の白牡丹がある。銀座四丁目にショールームを構えていた白牡丹本店。高級和装小物の店だ。

寛政2(1790)年の創業でもともとは白粉から始まりその後、化粧品、バッグ、アクセサリーなども扱う様になっていった。(2000年代に閉店)

都内にお住まいのご婦人は、母娘と代々白牡丹と言う方もいれば、「いつかは白牡丹でバッグを」と憧れの店だったと聞く。

白牡丹ビーズバッグ(店内で展示販売中)

白牡丹ビーズバッグ(店内で展示販売中)

銀座白牡丹のロゴの入ったビーズバッグ。他とは少し違う上品なデザインと優雅な装飾金具。こちらは昭和の女性をとりこにした銀座の白牡丹。

晴天のドライブ、軽井沢から佐久市を抜け臼田町方面へと向かって行くと蓼科山の方角、山の中腹に何やら丸い白い物体に気づく。

その正体はJAXAが運営している臼田宇宙空間観測所内にある日本で一番大きな直径64mのパラボラアンテナ。惑星探査機はやぶさのバックアップで有名になりましたよね。私が大好きな場所です。

元々は、ハレー彗星探査機「さきがけ」「すいせい」の電波受信用につくられたようですが、火星探査機「のぞみ」小惑星探査機「はやぶさ」等惑星探査機との通信用観測所として日々、宇宙からの様々な電波を受信するだけでなく送信設備も持つ通信アンテナ設備です。

突然現れるパラボラアンテナ

突然現れるパラボラアンテナ

観測所へは、臼田駅から県道121号線山道を車で登る事40分。突然目の前に現れる巨大パラボラアンテナの大きさは想像以上。宇宙に向かって真っ白なお椀を広げる姿はまるで映画「コンタクト」。初めて見た時の驚きは忘れられません。ただ‥ただ呆然とパラボラアンテナとその先にある宇宙を見つめ続けたあの時の記憶。

臼田宇宙空間観測所の直径64mパラボラアンテナ

臼田宇宙空間観測所の直径64mパラボラアンテナ

こちらの施設には、研究棟が併設され24時間信号電波を受信し相模原の管制センターに送られた後、再び戻された指令データはコマンドに変更されてアンテナの動作制御が行われています。更に施設内には展示棟もありアンテナの仕組みの解説やJAXAのコーナーなどもあり興味深い内容となっています。

展示棟内部

展示棟内部

この後継となる新たな観測所が1.3k mほど離れた同じく佐久市の美笹にある美笹深宇宙探査用地上局です。2021年3月に蓼科スカイライン沿道に完成した新型は臼田のパラボラアンテナより若干小さい直径54mですが、性能は今まで以上。天空にそびえる巨大なアンテナ。こちらは少し洗練されたスタイルが美しい。

どちらも宇宙からの微弱な電波をキャッチするために、余計な電波が入りにくい市街からだいぶ遠い山中にありますが、一見の価値有りです。これからのサマーシーズンお子さんには是非見せてあげてほしい私イチオシの場所です。

美笹深宇宙探査用地上局

美笹深宇宙探査用地上局

岩屋港方面から見る明石海峡大橋

岩屋港方面から見る明石海峡大橋

明石海峡大橋を渡り淡路島に入る。瀬戸内の穏やかな海沿いに続く平坦な道は淡路瓦の民家と時折現れる洋食屋以外に視界を遮るものはない。島独特の穏やかな時間に変わっていく。ふっと肩の力が抜けた。

おのころ島神社

おのころ島神社

おのころ島伝説のある淡路島。日本の始まりを見たくて花の季節、淡路を訪ねた。島中に点在する様々な神社仏閣。名所と言われる所は時間の許す限り回ってみたが良い意味で当てが外れたと言うか、思ったほど淡路の神は存在を誇示してこない。むしろ人々の暮らしに近すぎるのだ。民家のすぐ横に祀られる小さなほこら。無数の鳥居が見下ろす漁港。お伊勢さんとか恵比寿さんとか、ここは神様をまるで町内会の重鎮を呼ぶような親しげな空気が漂う所だ。

吹上浜から見る霧の土生港方面

吹上浜から見る霧の土生港方面

旅の2日目。今回の旅の目的地、沼島に渡るため土生(はぶ)の港へ向かった。南あわじは一面のタマネギ畑と漁港の町。北淡よりも更にゆっくりとした時間が流れる。この日は沖合からの湿った空気と高温で春特有の霧が立ち込めていた。「こんな幻想的な景色もまた綺麗だわ」などと思っていたら「10時半の便は霧の為欠航ですぅ」と乗務員の声。エッと動揺してスマホ片手に頭を抱えているのは本土からの観光客だけで、島民は係の人と親しげに言葉を交わして笑顔で帰っていく。彼らにはプランBなんて無い。今日の予定は中止。ただそれだけなんだな。

神戸に隣接した華やかな明石の海、瀬戸内の穏やかな内海、活気ある漁港、複雑に入り組んだ入江、海沿いの丘に立つ風車、鳴門の渦潮。淡路の暮らしは実に穏やかで、海は美しかった。

今日から4月。軽井沢の春はもうそこまで来ているのだけれども今朝は積雪7㎝ほど。コブシのつぼみもまだ硬い。桜が咲くのは5月連休。「あー、待ちきれない」そんな時気軽に行けるのがお隣群馬県。安中から高崎方面へと菜の花や桜を観にドライブへ。一足早い春を満喫して再び峠に差し掛かると見えてくるのが、おぎのや横川店の大きな看板。「釜めし買って帰るか」どちらとも無くそんな会話になる。夫が釜めしを購入している間、店内のお土産を眺める。

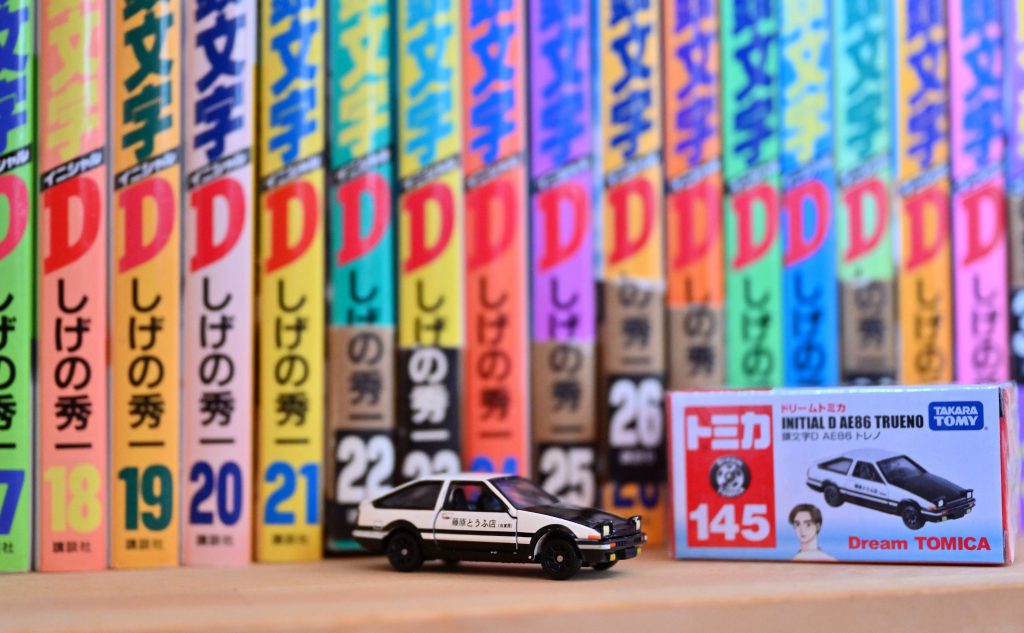

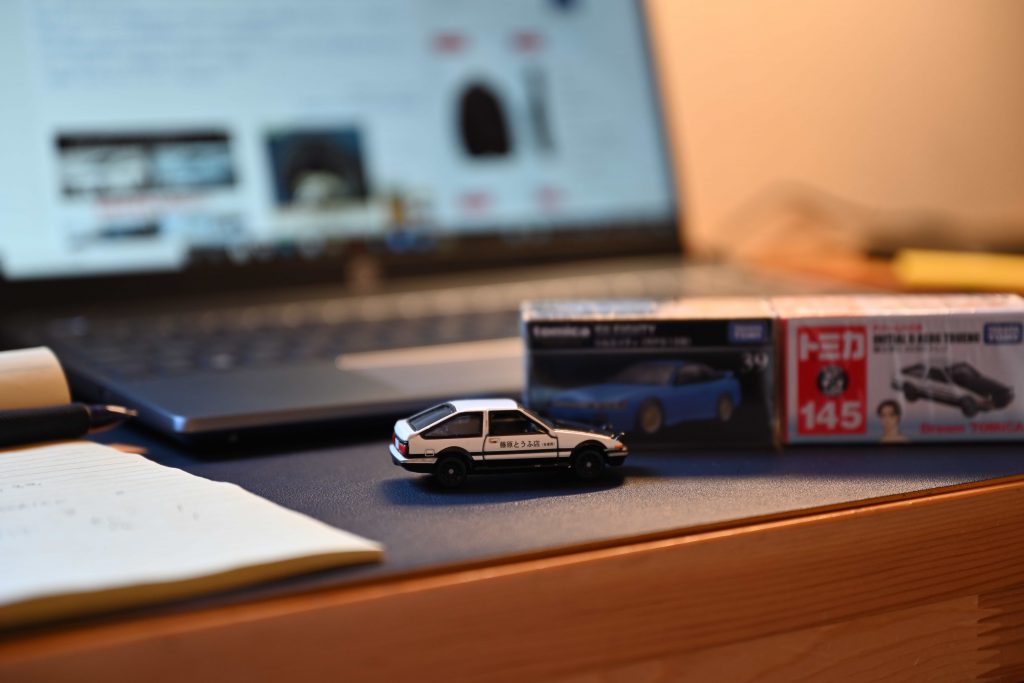

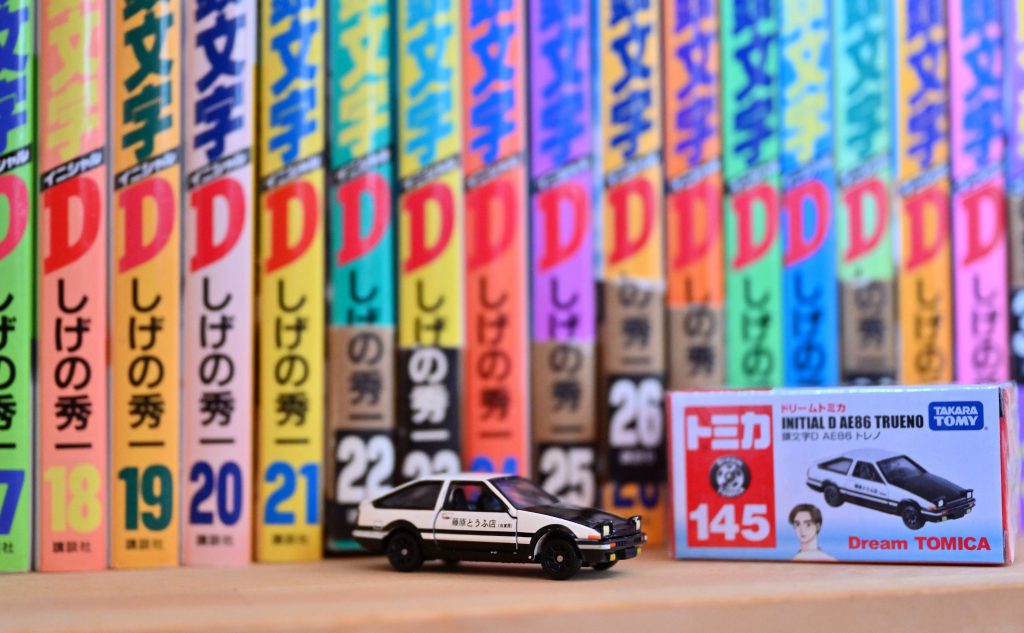

飲食スペースとの境目の所に観た事のあるアニメキャラクターの等身大パネルに気付く。夫の書斎にズラリと並ぶ漫画本が脳裏をよぎる。確かイニシャルD…主人公は藤原拓海。20年程前から夫の会話に繰り返し出てくるので覚えてしまった。ドリームトミカのスペシャル限定モデル、藤原とうふ店のロゴ入りのハチロク。

釜めしを抱えた夫に「ハチロクの限定モデル売ってたよ」と話すと、一目散に売り場に戻り即購入。「Tいち、喜ぶなあ」と車に乗り込む。Tいちじゃないでしょ。喜んでいるのはあなたじゃないの? 拓海のホームは秋名山(実は榛名山なんだけど、何故かこの山だけ名前を変えているらしい)。対して真子と沙雪のシルエイティのホームはここ碓氷峠だと言う。なるほど、横川のおぎのやでハチロクやシルエイティを買えるのは不思議な事ではない訳だ。とすると赤城山方面のドライブインでは高橋兄弟が乗るRX-7が買えるのかな。ちょっと行ってみたくなった。

軽井沢は例年以上に厳しい寒さの長い冬もようやく終わりに近づき、最近は春めいた陽気を実感する日々となりました。冬のお休みをいただいていたなつめクラフトは今週末3月19日(土)より本年の営業を開始いたします。

商品は春物に一新いたしました。皆様のご来店をお待ちしております。

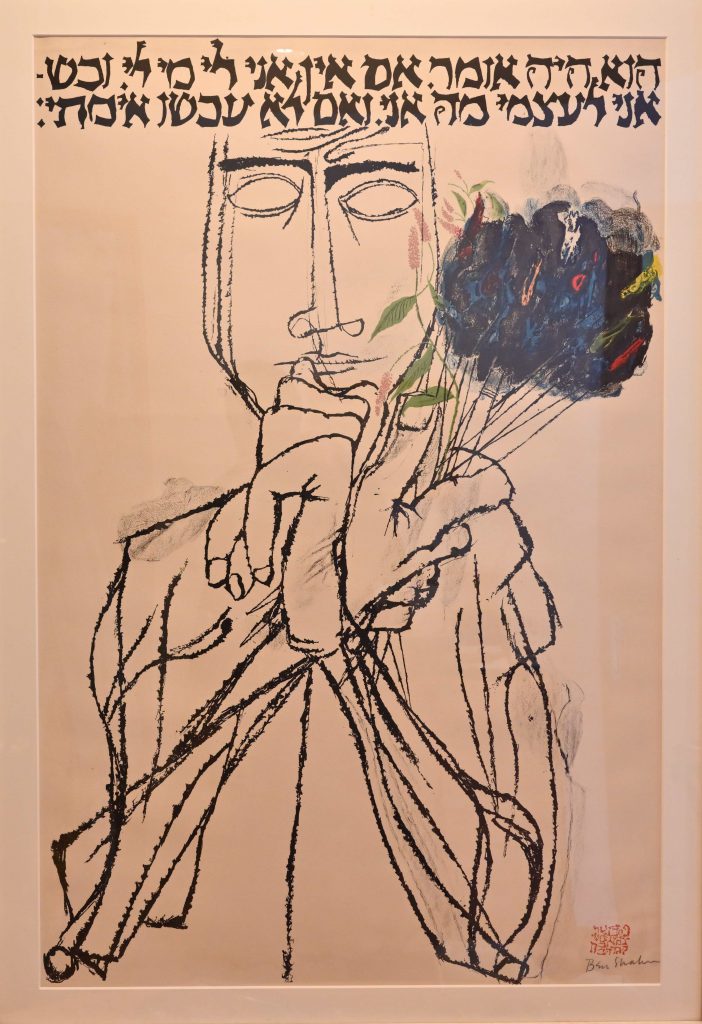

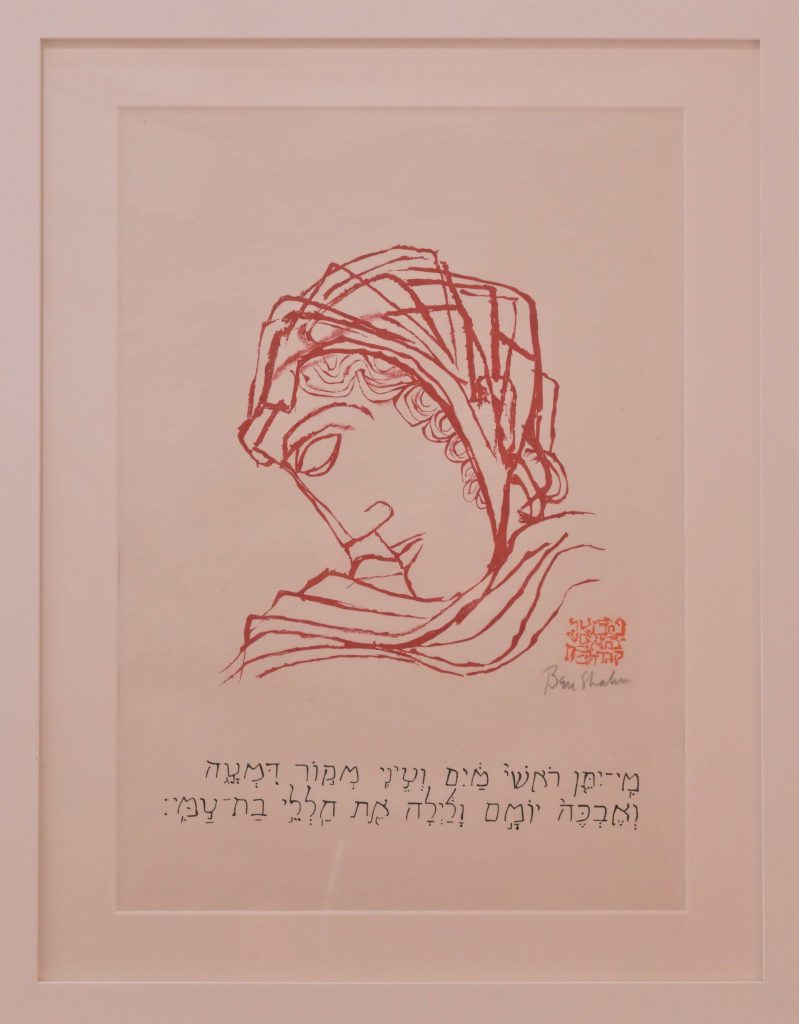

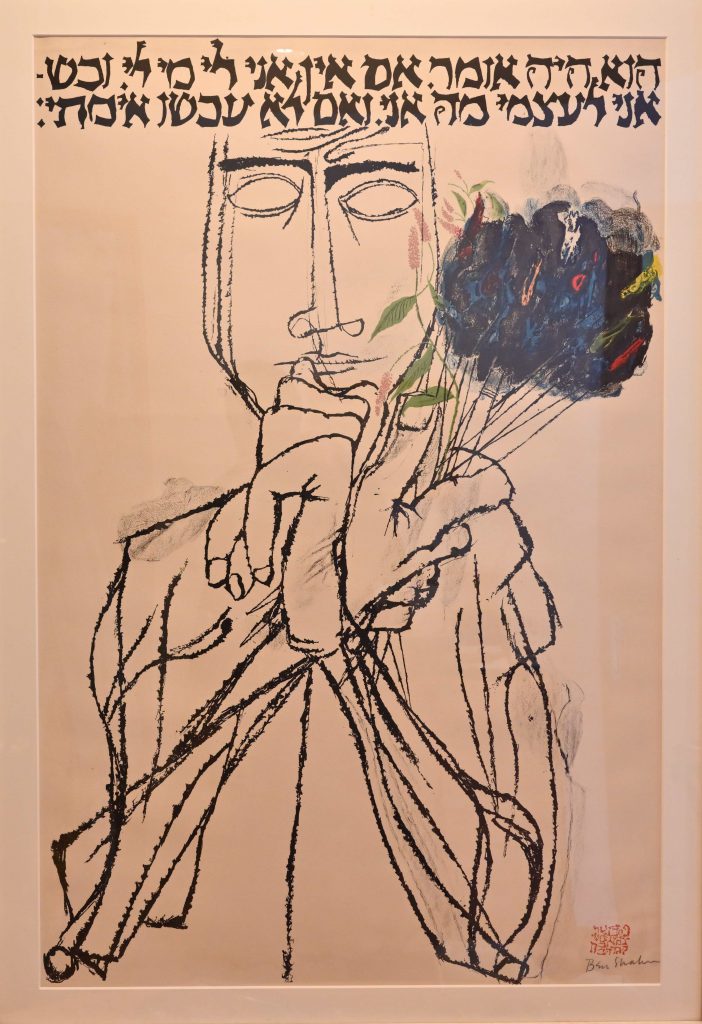

ベン・シャーン 花のブラシ(1968年)

ベン・シャーン 花のブラシ(1968年)

この画家との出会いは10年ほど前。神保町の美術専門古書店の二階でのことです。狭い階段を上り切った先の部屋。古書の隙間を埋めつくす様に並ぶ瞳を失くした顔、そして不思議な文字。絵の中の人物と私の鼓動がシンクロしたような妙な錯覚に陥る。「誰なのこの画家は」

ベン・シャーン 1898年生まれのユダヤ系リトアニア人。父と共に祖国を逃亡、8才の時にニューヨークへ移住。ブルックリンで石版職人として生計を立てていたシャーンの描く絵は徹底して戦争や貧困、差別や失業などをテーマとした社会派リアリズムの画家である。社会に対する強いメッセージが込められた彼の作品はその生い立ちが影響していると言われる。

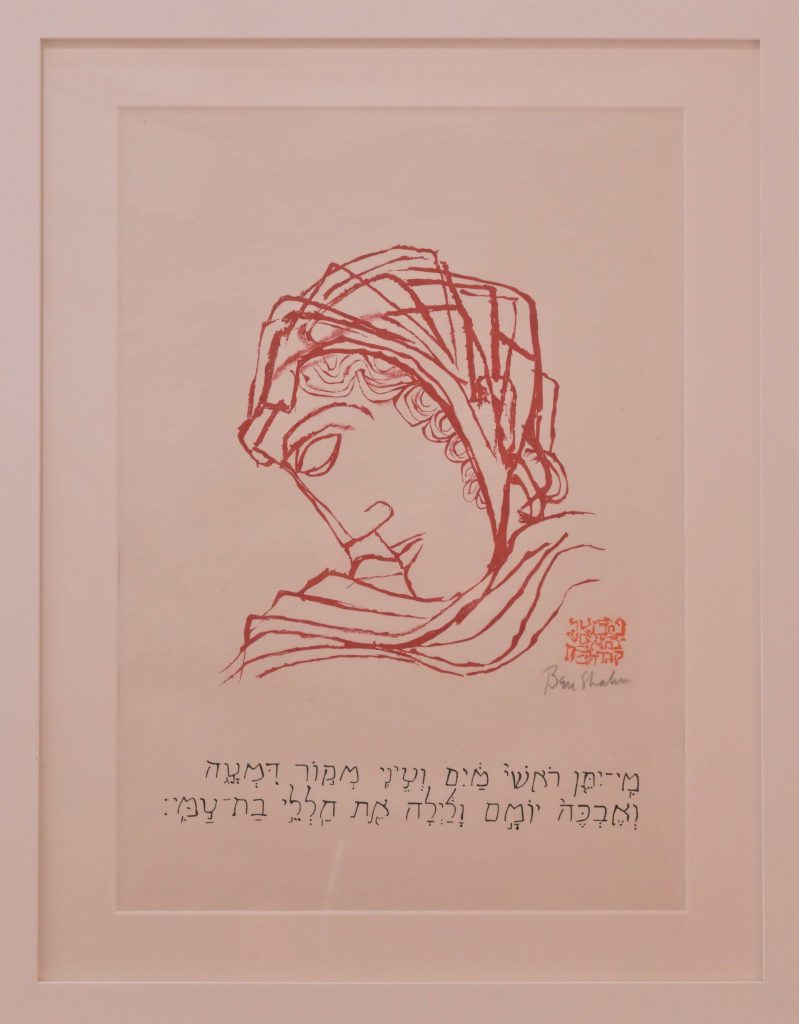

古書店での偶然の出会いの後、憑りつかれたようにインターネットの画廊サイトでベン・シャーンを探す日々。4年前、ほど良い作品が見つかったので2枚購入し、お店にも一枚掛けた。折しも世界を巻き込んだ争いが起きている。この絵に記されたどこかの国の文字。言葉の意味を知りたくなる。

ベン・シャーン そして我が瞳は涙の泉(1965年)

ベン・シャーン そして我が瞳は涙の泉(1965年)

昭和47年(1972年)2月19日。軽井沢レイクニュータウン内、群馬との県境付近の静かな別荘地に群がる大勢の人だかり。警視庁機動隊、長野県警、消防そして大勢の報道陣。テレビは連日生中継で事の次第をお茶の間に送る。平均視聴率は驚きの89.7%。10日間に及ぶ攻防の末、死者3名 重軽傷者27名を出して終結した。これが昭和史に名高い「あさま山荘事件」。

この時、私は8歳。おぼろげに記憶しているのは朝から晩までつけっぱなしのテレビといつもより頻繁に訪れる叔母達の話し声。あさま山荘事件とは連合赤軍メンバー5人が浅間山荘管理人妻を人質に立て籠もった事件。

あさま山荘正面(2021年秋撮影)

あさま山荘正面(2021年秋撮影)

あさま山荘に行ってみた。軽井沢レイクガーデンに車を停め別荘地を登ること2キロ程。斜面に貼り付く様に建つ赤い屋根(当時の屋根の色は青)のコンクリートの建物。事件から50年が経過しかなりの廃墟を想像していたが、意外にも整った外観が逆にあの時の映像を思い起こさせる。出入口は一か所のみの要塞の様な外観。窓から武装したメンバーが外部に向けて銃口を向ける緊迫した状況。当時の機動隊が攻略に相当に苦労した事がうかがえる。

万国博覧会と共に始まった70年代。第二次ベビーブームにより日本の人口は一億一千万を超える。「戦争を知らない子供達」の歌が流れる街には人があふれていた。あれほど盛んであった学生運動も衰退し新たな時代に向かおうとしていた社会の中で、この砦に立て籠もった若者たちが戦う相手とは。

あさま山荘玄関側(2021年秋撮影)

あさま山荘玄関側(2021年秋撮影)

「あさま山荘」今も訪ねてくる人が絶えないと聞きます。現在の山荘周辺は木々が成長し森と化しているため夏場は全貌を望むことは難しいです。

軽井沢追分にあるHandmade Work Shop Natsume Craftです