角川武蔵野ミュージアム外観

角川武蔵野ミュージアム外観

所沢市サクラタウン内にある。角川武蔵野ミュージアム。

隈研吾氏による建築が素晴らしい巨大な現代アートだ。石板で覆われたその塊は地中深くから隆起したような、それとも宇宙から落ちてきたようにもみえる。お昼過ぎ、何の予備知識も無くふらりと立ち寄った。

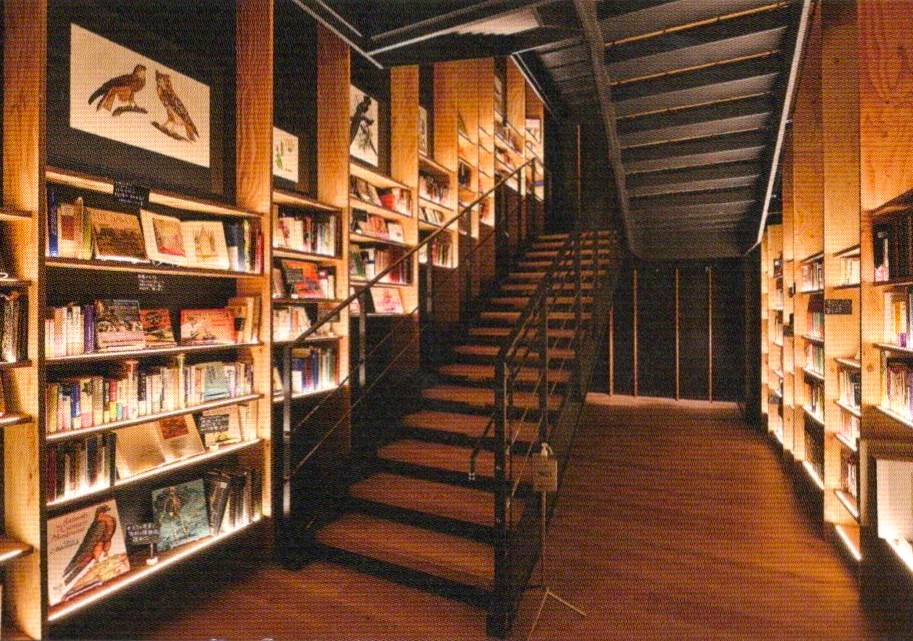

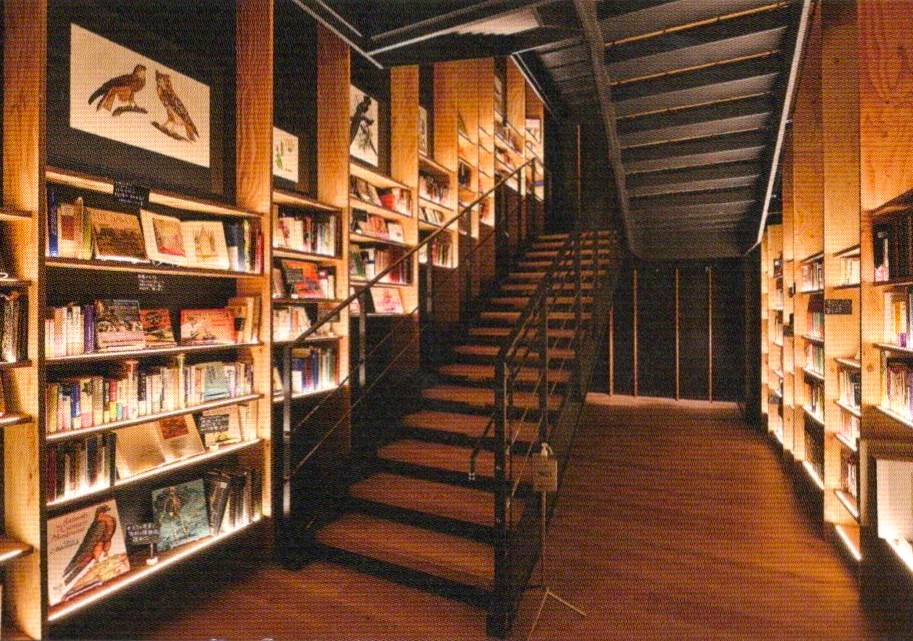

中に入る。宇宙船の胎内の様なガランとしたエントランスは外観のイメージと一体化し、ここから先に何が待ち受けているのか全く想像が付かない。エレベーターに乗って4階フロアへ。ドアが開く。そこは鮮やかな色彩のブックストリート。25,000冊の本が思考を凝らした分類でアプローチしてくる。

ブックストリート

ブックストリート

荒俣ワンダー秘宝館

荒俣ワンダー秘宝館

つい手を伸ばしてしまいたくなる本の誘惑とそこから広がる想像の世界。先へ進むほどに興味がそそられ気がつくとどこに迷い込んだのかわからなくなる。ここは図書館なのか博物館なのかそれとも美術館なのか。実に良く出来た学園祭の様な楽しさだ。

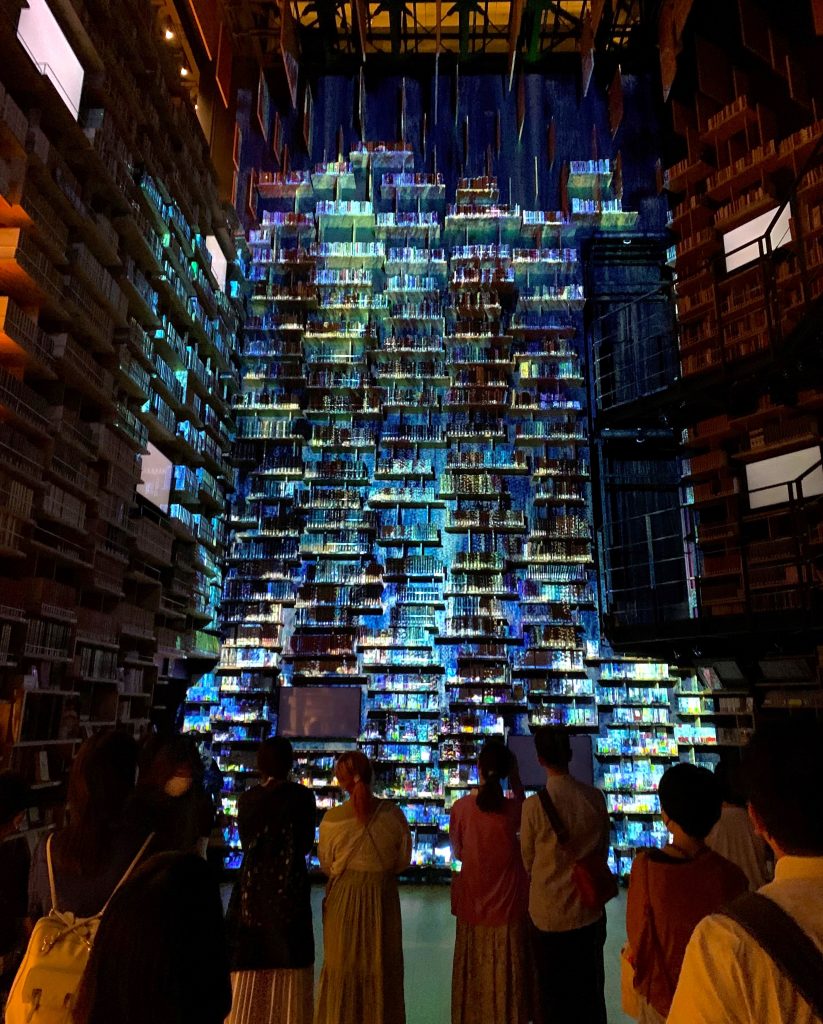

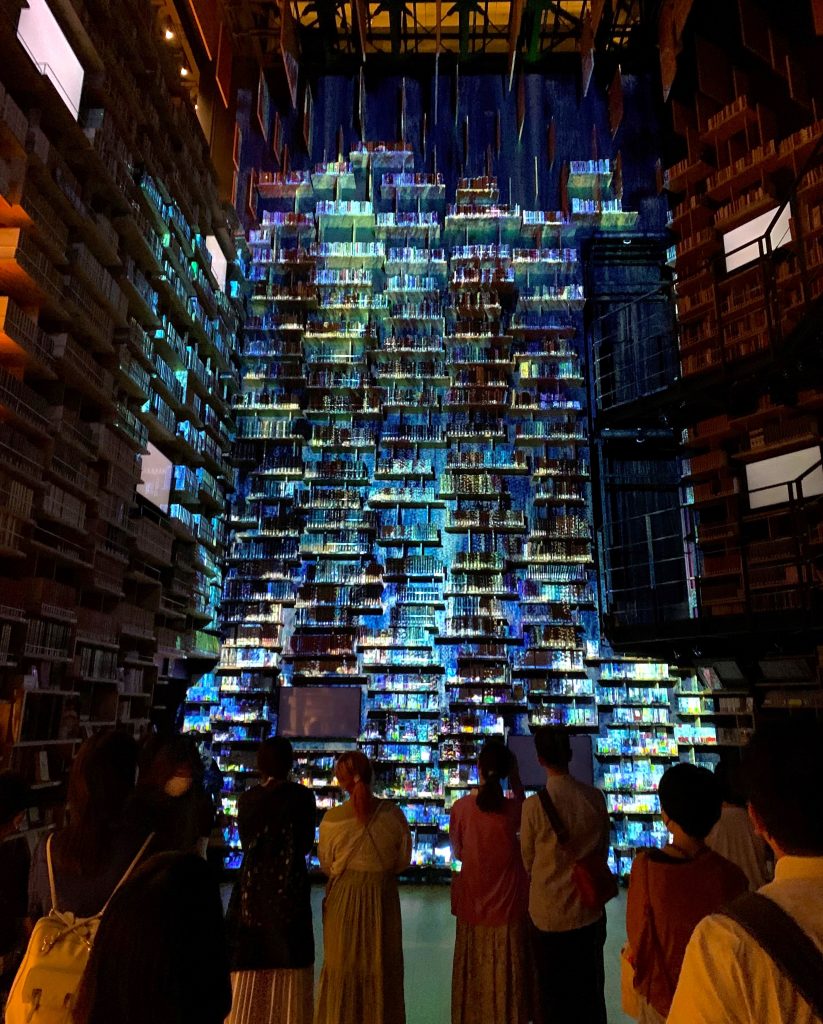

本棚劇場

本棚劇場

フロアの先の本棚劇場。プロジェクションマッピングは本が秘めている無限の可能性を3分間に閉じ込めて魅せた。

アティックステップ

アティックステップ

劇場奥の薄暗い階段沿いは荒俣宏の蔵書棚。なんとも怪しげな書物が並ぶこのエリアは、本でなければ得られない知識がある事を教えてくれる。19世紀から現代のものまで貴重な本も含めて3000冊。勿論全部手に取ることができる。ショーケース越しでない陳列方法は館長松岡正剛氏の思いが感じられる。

来訪の時間を誤ったか。ここは時間を忘れてどっぷりと過ごす場所だった。所沢市民が羨ましい。

軽井沢コモングラウンズ

軽井沢コモングラウンズ

軽井沢、長倉に最近出来たコモングラウンズと言う複合施設に行ったが、ここはメインが服ではなく食品でもなく書店だ。近頃の本屋はオシャレ感が半端ない。以前本屋の入り口と言えば雑誌と相場が決まっていたが、最近は美しい表装の本がズラリと並ぶ。銀座や代官山の蔦屋書店に行った時も驚いたが本はもはや、贅沢な趣味であり重要なインテリアだ。今や本は読むだけのツールでは無く自身のアイデンティティを語る重要なアイテムになって来ている。それって、本が生まれた時代に戻っているような。

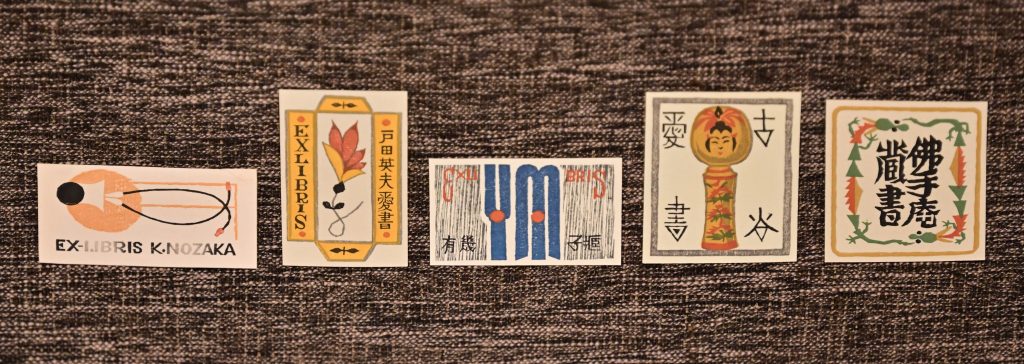

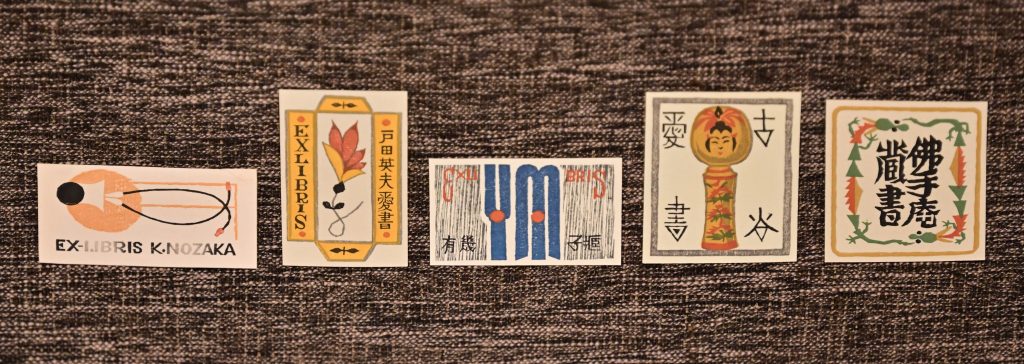

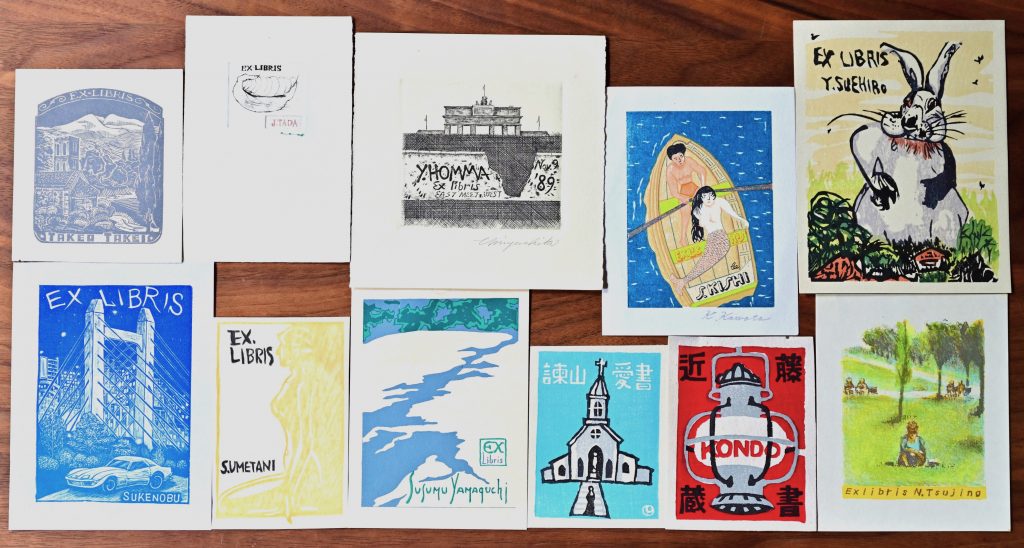

前回の続きの話ですが。昔、本が権威の象徴でもあった15世紀に生まれたものがこの蔵書票という小さな紙切れ。盗難を防ぐために本の見返し部分に呪いの言葉や格言めいた言葉を書いて貼られたのが始まりとされ、それが次第に自分の持ち物である事を表し、後に蔵書票自体の美を表現する様になる。

日本では明治33年に文芸誌「明星」に紹介されてからみるみる広まって行った。竹久夢二、山本鼎、棟方志功、なども手掛けている。

岡谷市出身の童画家、武井武雄氏の蔵書票はとても美しい

岡谷市出身の童画家、武井武雄氏の蔵書票はとても美しい

蔵書票にはルールがあって、書票の中にEX LIVLIS又は蔵書票と票主名が記載されることが正式な条件としている。EX LIVLIS Natsumeでなつめさんの蔵書となるわけだ。縛りが多い分デザインセンスが問われる。蔵書票が普通の版画と分けて珍重されるのはそこの部分だ。

日本の蔵書票

日本の蔵書票

日本の古い蔵書票は西洋のものとは一味違う独特の世界観がある。西洋のモノクロームに対し日本の多色刷りの蔵書票は美術的にも大変美しい。これらは小さな紙切れを表す一葉ニ葉と数え、一片の紙の中に日本の風俗や風景、票主の人となりや様々な情感を閉じ込めている絵柄は、日本人の美意識の高さを伺えるものが多い。

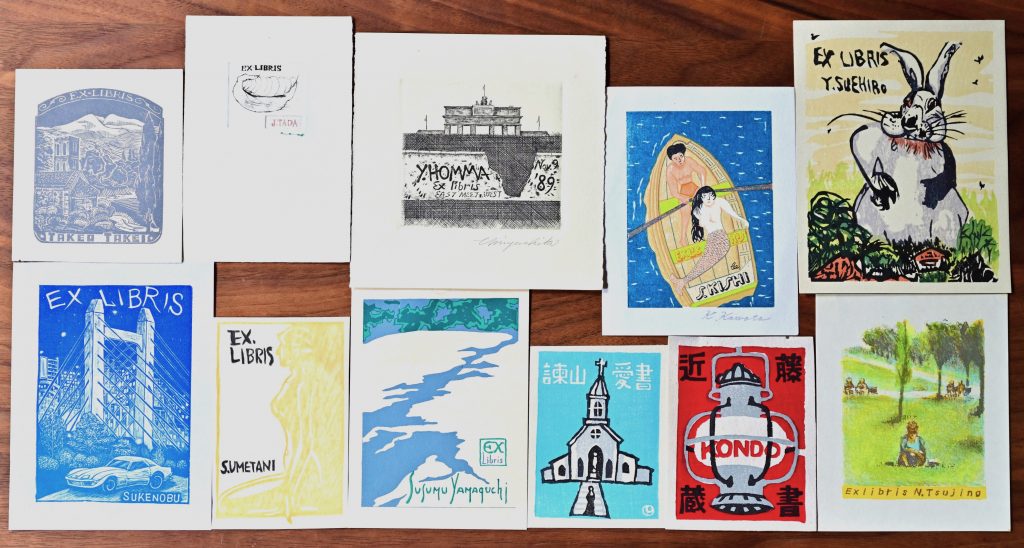

インターネットが発達した現代、急激に本が姿を消す。主人を失った紙片は見返しから剥がされ、ここに蔵書票だけが残った。

書斎に飾る小さな絵がほしくて、版画だったらお手頃だろうと検索していた所、名刺サイズ程の小さな版画を見つけた。

蔵書票(Ex libris)左から飯田信一、宮下登喜夫、前田政雄

蔵書票(Ex libris)左から飯田信一、宮下登喜夫、前田政雄

EX.LIVLIS (蔵書)と書かれている。小さいながらもそこにはデザイン化された動植物や景色などとともに、岡崎蔵書とか帰山文庫とか書かれていて誰かの持ち物札の様にも見えるが‥これ見ているとなかなかに面白い。

作者Luc de Jaegher 票主川上澄生

作者Luc de Jaegher 票主川上澄生

古い蔵書票はどことなく男性的で書斎にピッタリ。

この美しい紙片、国際的にはエクスリブリスと呼ばれ、古くは15世紀のドイツで誕生。本の見返しに貼って誰のものかを示すものです。本が極めて貴重だった時代に本を所有している事を誇示する目的でも貼られたようだ。日本には明治33年に紹介されてから広まる。画家、版画家によって版画仕立ての蔵書票が製作され、人々がこぞってオリジナルタグを芸術家に依頼した。

別名「紙の宝石」と呼ばれるこの蔵書票、小さいながらもれっきとした版画。お値段は数百円からで年代物はそこそこ良いお値段のもあるが買えない程でもない。切手よりは圧倒的に流通は少ないのでコレクションにしても面白いかも。

モダンなデザインのものはオシャレですよね。プレゼントに

モダンなデザインのものはオシャレですよね。プレゼントに

軽井沢には12ものゴルフ場があるが、中でも屈指の名門を誇るのが「軽井沢ゴルフ倶楽部」だ。

「軽井沢ゴルフ倶楽部」エントランス、軽井沢ゴルフ倶楽部であることを示す標識はこれのみ

「軽井沢ゴルフ倶楽部」エントランス、軽井沢ゴルフ倶楽部であることを示す標識はこれのみ

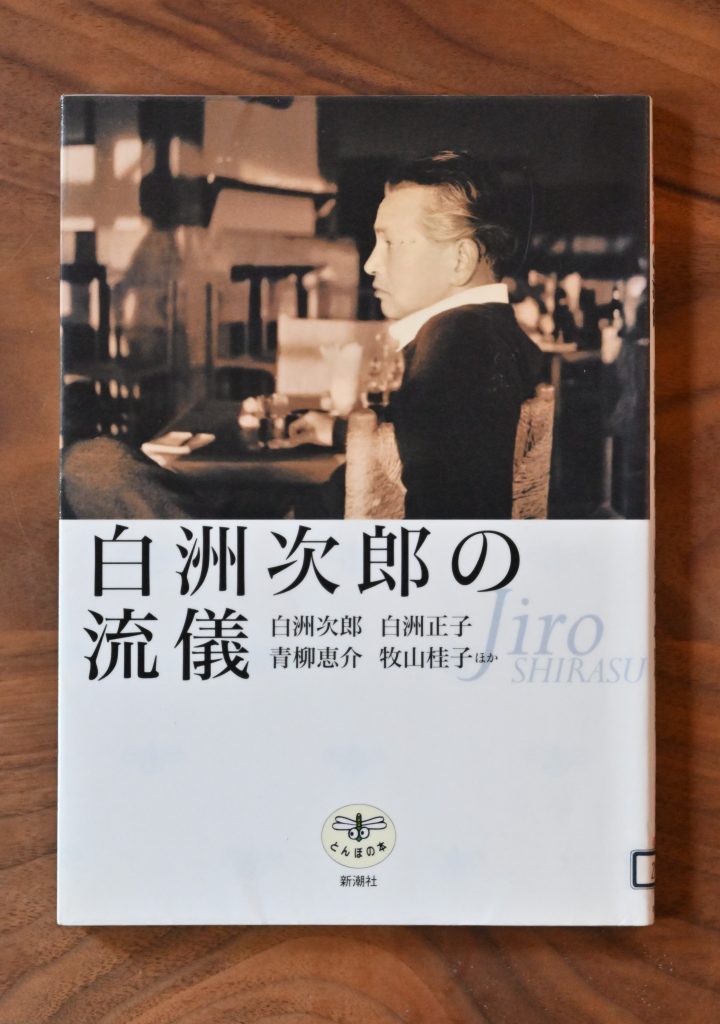

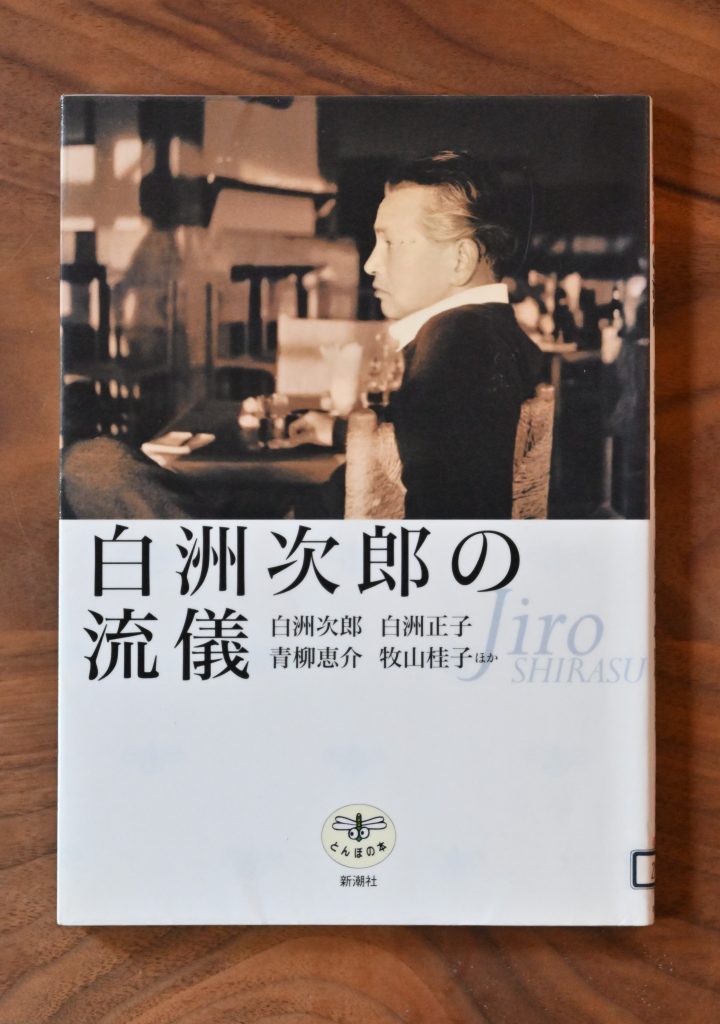

この倶楽部には独自の規則があって⚫︎会員同伴以外はプレーを許されない。⚫︎予約システムは無くメンバーが揃ったところで順次スタート⚫︎プロゴルファー出入り禁止⚫︎報道関係者、運転手、SP、秘書などはクラブハウス内立入り禁止。などなど日本でプレーするのが最も難しいゴルフ場だと言われている。ここはかつて2人の総理大臣がプレーを断られたと言う逸話が残されている。白洲次郎が理事長を勤めている時代の事だ。1人はどの総理かわからないがどうやらSPを同行させてプレーを始めた事を、プリンシプル(原則)に反すると白洲にSPの退場を命じられ、それに腹を立てたか又はSP無しでは不安で居られなかったのか中断して帰ったという話だ。

もう1人は田中角栄。アメリカの駐日大使をつれての訪問に「日曜日はメンバーオンリーですので、プレーはご遠慮願います」とさらりとお断り。又占領下時代、ダグラス・マッカーサーに対しても一歩も引かず「従順ならざる唯一の日本人」と言わしめた。

この「プリンシプル」を生涯に渡り貫いた男、白洲次郎。明治35年生まれ。兵庫県芦屋の実業家の次男。プリンシプルはイギリス、ケンブリッジ大学仕込みか。かなりのイケメンで「日本一かっこいい男」の異名がある。没後40年近く経つが、未だに雑誌などで特集が組まれる程だ。⚫︎スーツはヘンリープール⚫︎エルメスに特注したアタッシュケース⚫︎時計はロレックス・パーペチュアルデイト⚫︎車はベントレー、ブガッティなど、彼のこだわりは尋常では無い。

軽井沢ゴルフ倶楽部脇を通る。美しく整えられた林の向こう側に、ここでプレーを許されたごく一握りの人々が見える。軽井沢とは明らかにヒエラルキーの存在するところだ。ただ軽井沢に古くから別荘を持つ人々の多くは意外に質素でどこかプリンシプルがある様に思える時がある。この地がなかなか俗化して行かないのは、脈々と受け継がれている何かがありそうだ。

どこかで聞いた事あるでしょ。みんな美しい貝殻の名前です。日本には大昔から貝殻を装身具にして身につける習慣がありました。美しい光沢と二つとない模様は今も高級ボタンやアクセサリーには欠かせないパーツ。シェルアクセサリーは真珠ほどの高級感はないのですが、普段使いには丁度良いところが貝殻の魅力です。

孔雀貝、イタヤ貝、白蝶貝、珊瑚(珊瑚は貝殻ではありません)などのレトロな装飾品

孔雀貝、イタヤ貝、白蝶貝、珊瑚(珊瑚は貝殻ではありません)などのレトロな装飾品

こんな感じのアクセサリー。昔お母さんの鏡台の引き出しに入っていましたよね。今じゃほとんど見かけなくなりましたけど。結婚式や高級レストランに付けるには向かないかもしれませんが、ちょっとしたお出かけには最適。着物に合わせてもいいかも。

なつめクラフトは昭和のシェルアクセサリーがいっぱい。貝ボタンも揃っていますよ。

貝ボタン(ヨーグルト瓶や牛乳瓶に入れて陳列してあります)

貝ボタン(ヨーグルト瓶や牛乳瓶に入れて陳列してあります)

鳥羽と志摩を結ぶパールロード

鳥羽と志摩を結ぶパールロード

伊勢神宮から車で40分。伊勢から鳥羽に入る。緩やかなリアス海岸の入江や島々は朝の日差しを受けてキラキラと輝く。太平洋からの暖かい風が原生林の森を育て、ここに豊かな漁場をもたらす。ここは真珠の養殖と海女さんで有名な場所。海女の町相差(おうさつ)に入る。海を望む丘にひっそりと佇む家や民宿。海辺の漁村とは一味違った日差しも人もあったかい所だ。坂道を登っ先になんとも愛らしい神社があった。

神明神社参道

神明神社参道

鳥羽三神の一つ、神明神社。ここは命懸けで潜る海女さんから「石神さん」と呼ばれ親しまれている所。「この石神さん、どうやら女性の願いを一つだけ叶えてくれるらしい。」

神明神社本殿(ご祭神は天照大御神)

神明神社本殿(ご祭神は天照大御神)

本殿横に祭られた石神さん(ご祭神は玉依姫命)

本殿横に祭られた石神さん(ご祭神は玉依姫命)

叶えてくれると約束されると、悲しいかな何を願えば良いのか悩んでしまう。

家族も多い、将来の不安もある。週替わりで心配事は起きるし、病気や怪我。親族全員の幸福を願ったら「一つじゃ無いだろ」と無効にされるか?いや今は何はさておき世界平和を祈るべきなのか。

宝くじを買って、一等が当たったらどうしようと悩んでいるのに近い気がしてきた。

で実際何とお願いしたか、それは‥

参道脇の家の前に置かれたドーマン・セーマン (格子柄のドーマン、星型のセーマンは海女さんの魔除けと安全祈願の印)

参道脇の家の前に置かれたドーマン・セーマン (格子柄のドーマン、星型のセーマンは海女さんの魔除けと安全祈願の印)

八ヶ岳連峰

八ヶ岳連峰

茅野市。雄大な八ヶ岳を臨む美しい里。

以前この近くに住んでいた私は、ここでその頃の友人との再会を果たす。その帰り道、八ヶ岳山麓白樺湖方面へ帰路の途中「尖石縄文考古館」の案内がチラッと見えた。確かここには二つの国宝がある。

縄文のビーナス

縄文のビーナス

仮面のビーナス

仮面のビーナス

実に存在感のある二体の像。一つは子供を宿した裸体。もう一つは仮面と美しい装飾の衣装を纏った正真正銘本物の縄文女性。

別の部屋には沢山の土器が展示されていた。煮炊き用の土器の他に複雑な装飾の儀式用の土器を沢山見る事が出来る。その中で私の目を引いたのがこの人面土器。宗教儀式に使われた道具のようだ。上部と下部に人面のついた土器の中に火を灯すとまるで全身が炎に包まれた出産の光景の様にも見えてくる。

顔面把手付土器

顔面把手付土器

古事記の一場面にイザナミノミコトは火の神カグズチを産んだ時、全身炎に包まれた。それが原因で亡くなってしまう。その後黄泉の国へ‥「そんな物語がもしかしたら縄文時代から語られていたかもしれない」そんな学説を以前読んだことを思い出した。

2000点以上の展示品が充実しているとても見応えのある考古館。いつの日か再び訪れてみたい所。

洗練された深鉢型土器

洗練された深鉢型土器

1991年6月15日。冬季長野オリンピック招致決定のニュースが飛びこむ。この決定がその後の長野県の運命を大きく変えた。

長野オリンピックのカーリング期間中燃え続けた聖火台 ~ 風越公園

長野オリンピックのカーリング期間中燃え続けた聖火台 ~ 風越公園

1972年頃からスタートした北陸新幹線の前身である長野新幹線の導入計画。碓氷峠の急勾配の問題等紆余曲折を経て10年後ようやく東京⇄軽井沢間はフルモデル規格の新幹線、そこから先は在来線を利用したミニ新幹線の導入が決定した。ここに至るまでも相当なごたごたがあり(割愛)JRの経営不振もあってなかなか進まない新幹線計画であったが、そこに舞い込んだオリンピックの招致獲得で一挙に方針は転換。全線フルモデル規格に変わり国家予算も導入され計画は一気に遂行される。

北陸新幹線あさま ~ 佐久平駅

北陸新幹線あさま ~ 佐久平駅

当時、鉄道沿線から大きく離れた地域に住んでいた私達は、その後の新幹線沿線の目覚ましい発展を20年に渡り遠くから目にする事になる。仕事の関係もありその後軽井沢へと住まいを移した理由は、豊かな自然に加えて首都圏に直結している事の重要性を痛感していたからだ。

佐久平駅 蓼科口

佐久平駅 蓼科口

現在、北陸新幹線の導入により軽井沢はもちろん、首都圏と大動脈で結ばれた長野市は地域の中核都市として見事な変貌をとげています。又新幹線駅を新たに獲得した佐久市についてもその後の発展は言うまでもありません。

住みたい地方ランキングの常に上位にいる長野県は、その美しい自然の他にこういった背景もあるのでしょうね。

餌台に来たアカゲラと日本リス

餌台に来たアカゲラと日本リス

大寒の頃から強烈な寒波到来。寒さに慣れている軽井沢でもマイナス13度予想は厳戒態勢。近年軽井沢への移住者が格段に増えているが、寒いを通り越して痛い程の寒さに耐えきれずに、ここを出る決断をする人も少なからずいると聞きます。札幌よりも平均気温が寒い軽井沢に住むには覚悟だけではダメ。それなりに高断熱の家と寒冷地に適した暖房器具が必要不可欠な所です。

クロちゃん

クロちゃん

こんな極寒の林の中を黒い塊が横切る。「クロちゃんだわ」今年はこの地で越冬しているんだ。お気に入りのシャクナゲ、冬は葉が縮み見る影もなく近くの餌台の下でうずくまる。昨年から時々見かける虎猫のトラちゃん(こちらの名前も勝手につけさせてもらいました)。仲良く連れ立っている姿も時々見かける。「あいつらは寒く無いのか?毛皮をまとっているから平気なのかな」かく言う私も今年の冬は室内でもダウンのパンツとベストを着用。

このトラちゃんだがちょっと素行に問題があるらしく、ご近所の庭先にトラちゃんの指名手配が出ていた事も‥。なにやらあちこちの屋敷に忍び込み、雉鳩を採ったり水槽の魚を拝借するなど悪事の数々。「へーそんな事出来るんだ。すごいやん」などと言ったら怒られるか。

トラちゃん Wanted

トラちゃん Wanted

室内から窓越しに見る野生動物達やご近所の飼い猫。どちらも適度な距離感でのお付き合いがよろしい様です。

軽井沢追分にあるHandmade Work Shop Natsume Craftです