「いい音しか残れない」1980年。マクセルのカセットテープのCMに流れた山下達郎のRide On Timeとの出会いから43年。生活のあらゆるシーンに達郎の曲があった。

コンサートポスター

コンサートポスター

とある朝の事だ。「夏に達郎のツアーあるみたいよ」シュガーベイブ時代からを知る夫に伝えると、彼の魂に火がついたのかチケット争奪戦が始まった。7会場応募してようやく手に入れたプレミアムチケット。本来、8月7日のはずのコンサートは(風邪の為)延期となり待ちに待った再演は12月18日名古屋センチュリーホール。

名古屋センチュリーホール

名古屋センチュリーホール

音響にこだわる達郎が選んだホールと言う事もあり、オープニングから素晴らしいサウンド。

来年でデビュー50周年を迎える達郎の声は古希を超えて今、なお進化していた。シュガーベイブ時代の懐かしい曲から最新の曲まで数々の名曲が思い出と共に胸を打つ。中盤で流れた名曲クリスマス・イブ。アカペラとイルミネーションに彩られた演出は最高のクリスマスプレゼントになった。アンコールの締めくくりはYOUR EYES。それはまるで、来る年の平安を祈るかの様に届けられた。

滝のある岩場の風景 マルクス・ラーション

滝のある岩場の風景 マルクス・ラーション

遠い太陽、青くない空。北欧の景色はどことなく神秘性を帯びている。

踊る妖精たち アウグスト・マルムストゥルム

踊る妖精たち アウグスト・マルムストゥルム

松本市美術館で開催されている「北欧の神秘」展。北欧の深い森と水の世界はここがとても厳しい気候風土であることを教えてくれる。絵画展はしだいにそこから樹木や水の精霊が姿を現す。この地に根付く神話の物語が登場し見事にその景色の中に融合していた。

トロルのシラミ取りをする姫 テオドール・キッテルセン

トロルのシラミ取りをする姫 テオドール・キッテルセン

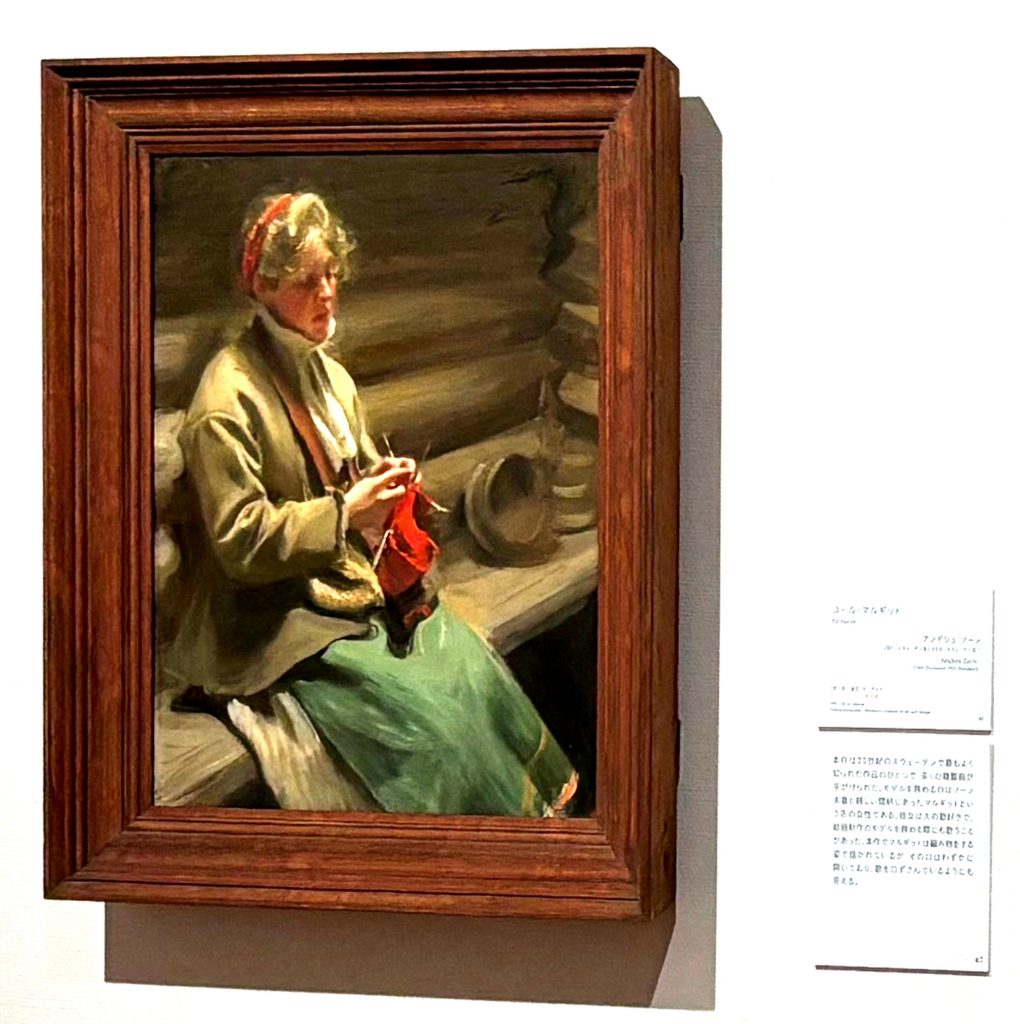

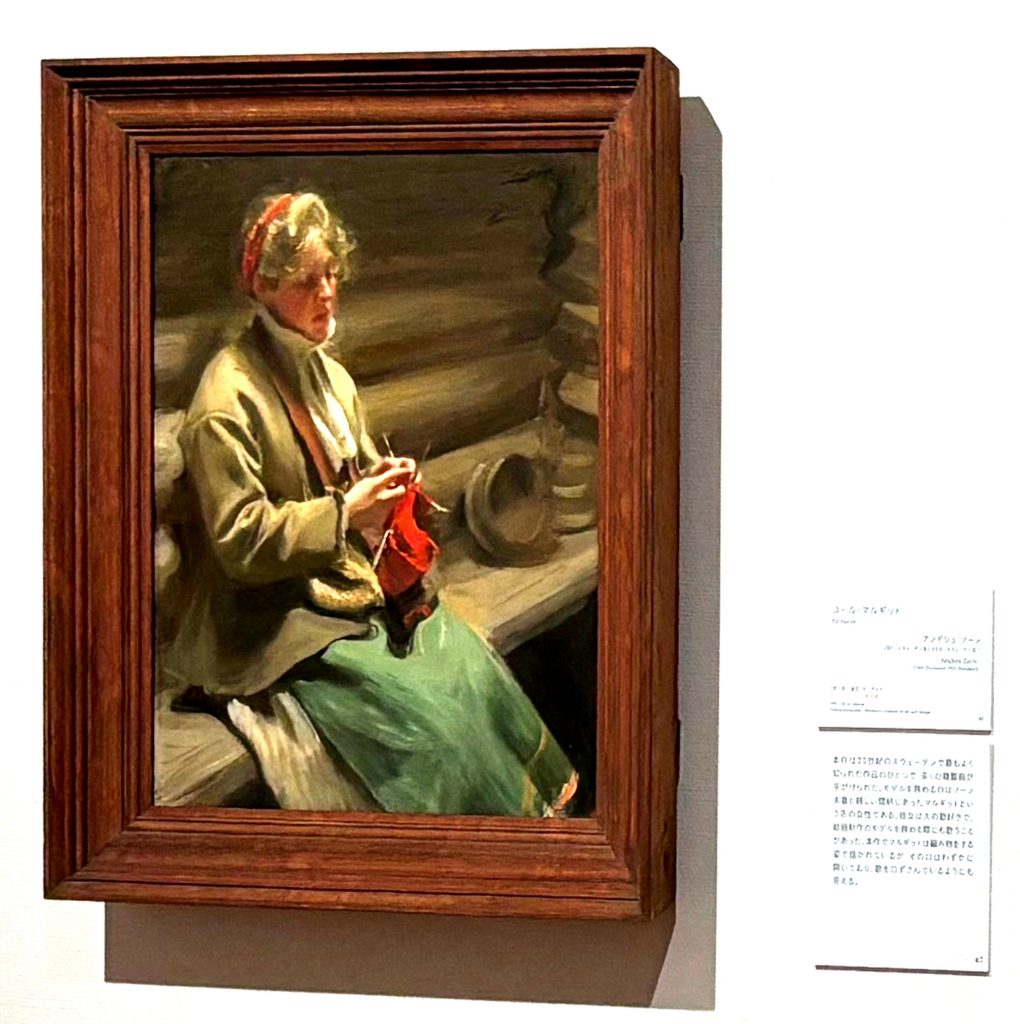

最後にそこに加わった人々が物語の世界と共存する様にそこにいた。編み物をする女性の口からは呪文のような唄が聞こえる。

コール・マギット アンダッシュ・ソーン

コール・マギット アンダッシュ・ソーン

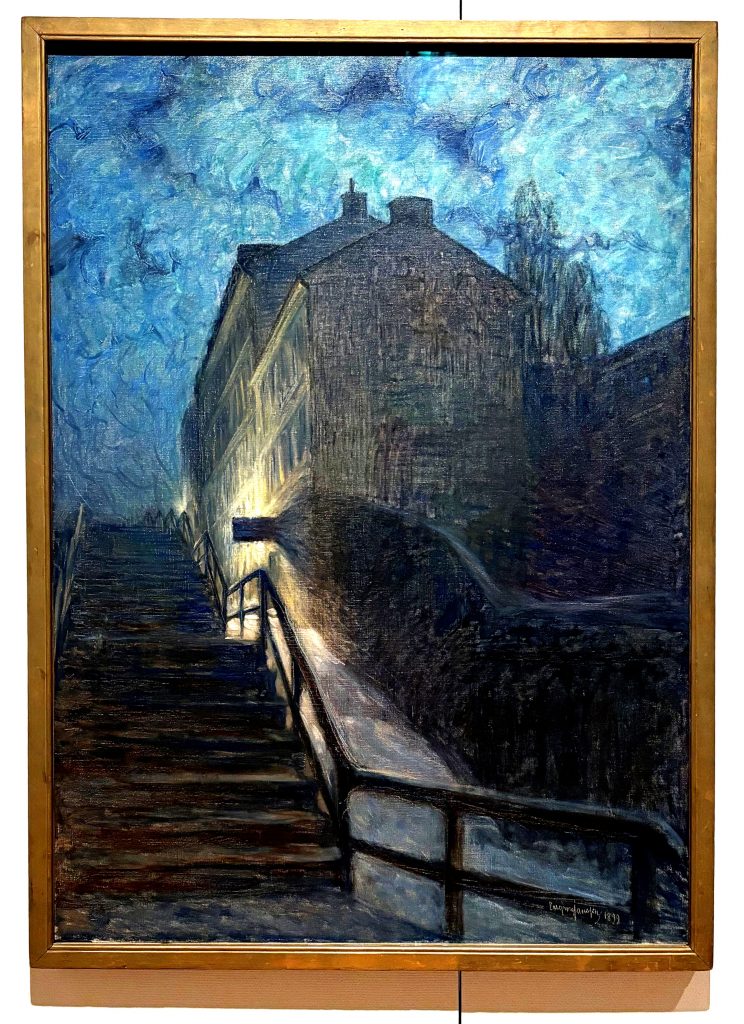

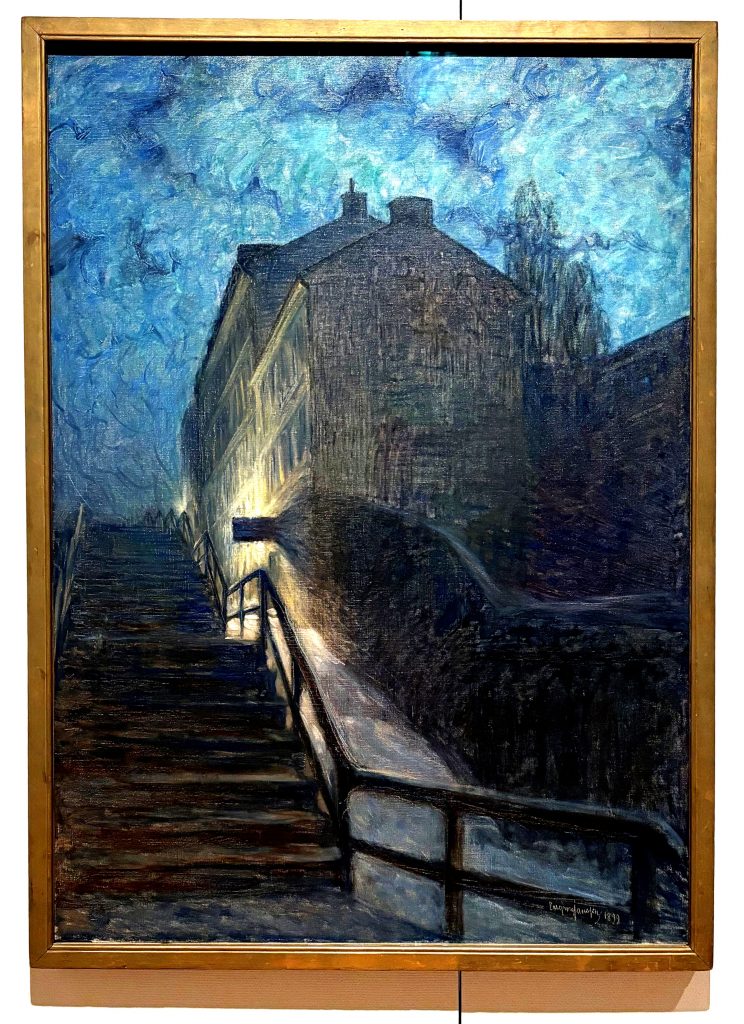

ティンメルマンスガータン通りの風景 エウシャン・ヤンソン

ティンメルマンスガータン通りの風景 エウシャン・ヤンソン

この建物はまるで肖像画。「トロルがいる」そんな風に思えてくるから不思議だ。

夫はかなりの車好きだ。パソコンで仕事をしていると思いきや、覗くと車のサイトを見ているなんて事もしばしば、ほぼ病気。

なぜかこの一番暑い時に名古屋にいる。エアコンの効いた所という理由で豊田産業技術記念館に逃げ込んだが、入ってみるとそこはトヨタ好きの人は一度は行かなくてはならない聖地みたいな所だった。

歴代の繊維機械展示

歴代の繊維機械展示

大変よく出来た博物館で社員の説明が実に丁寧だ。繊維機械から始まり日本に初めて自家用車を普及させたトヨタの歴史が一挙に見られる。車と言うよりも、ものづくりに対する日本人の魂みたいのを感じる場所。

展示館の最後のブース自動車館に来た。ズラーっと車が並んでいる。1936年のA A型乗用車から懐かしい名車の数々。疲れていた足取りが急に軽くなり、とある車の前で夫の足が止まる。カローラ「おやじの車だ」。

初代カローラ

初代カローラ

夫の車キチガイのキッカケを作った亡きおじいちゃんの2台目の車らしい。「なかなかオシャレじゃん」。こちらが3代目のコロナ

コロナT40型

コロナT40型

と言いながら何かを探している。「一台目のパブリカがない。メチャクチャ力のない車だったけど‥」と何やら車と思い出が重なっている様子。

昭和30年代に自家用車なんて持っている人はウチの界隈では花岡(洋品店の社長)さん位だった当時を振り返る私。

なるほどね。スラーと背の高いどこかカッコ良かったおじいちゃんは、相当な車道楽であった事だけは、はっきりした。

パブリカ、当時愛車の色は若草色だったそうな

パブリカ、当時愛車の色は若草色だったそうな

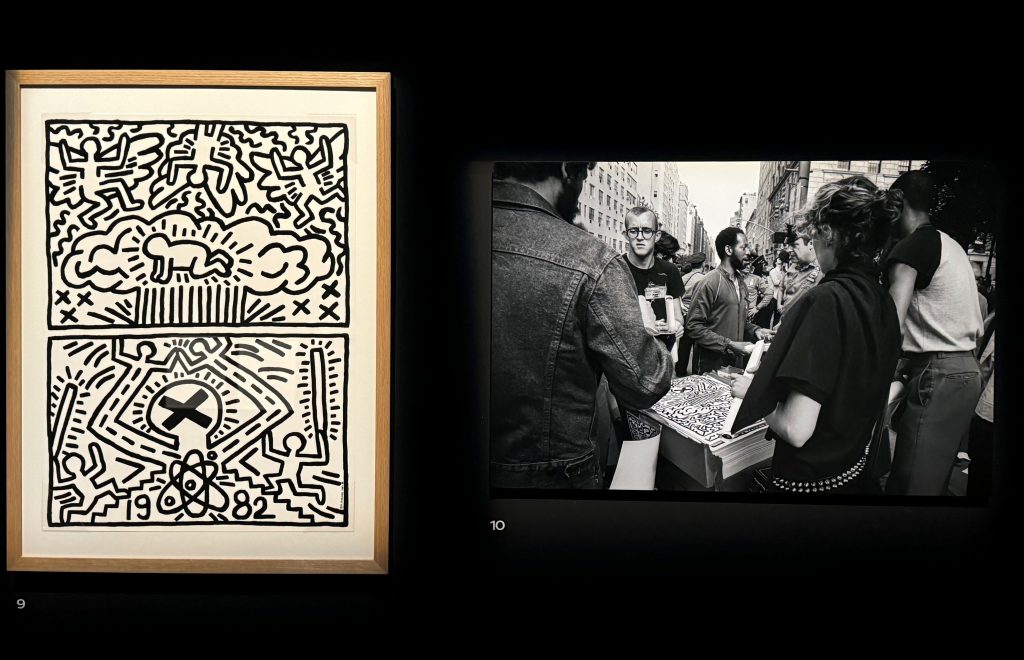

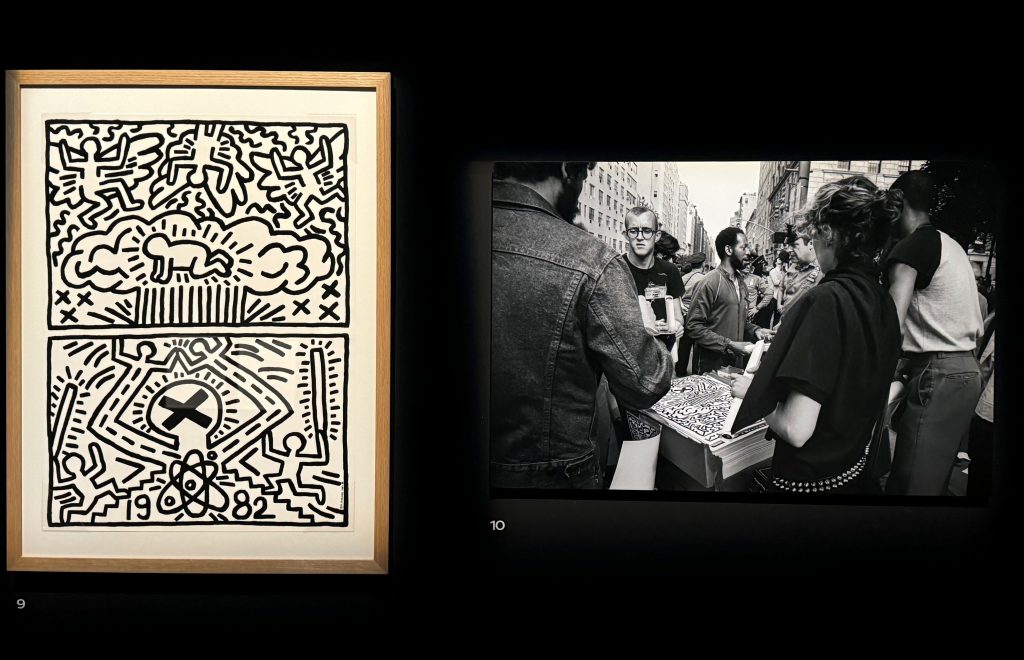

1980年代を代表するポップアート。キース・ヘリング。一見顔のないフィギュア達がブレイクダンスをしているかの様な絵だが、彼が31年の短い生涯をかけて訴えたものは、核軍縮や社会に潜む様々な暴力である事を当時高校生だった私は何も知らない。

作品と本人

作品と本人

幼少期、キース少年はペンシルベニアの自宅のテレビで、ベトナム戦争という非日常的な紛争を目にした時から徐々に芽生えて来たある思い。それは20代に入り様々な平和活動とともにポップアートという形で世界へと我々にメッセージを届けていった。

エントランス

エントランス

ここは小淵沢にある中村キース・ヘリング美術館。彼の生涯を辿りながら、沢山の思いが感じられるオシャレでエネルギーに満ちたミュージアムです。真っ暗な部屋から始まる展示は次第にモノトーンのブース、最後はキースらしいピュアホワイトの部屋いっぱいにポップな世界が広がっていくが、それらはよく見ると、何かに対する抗議であったり互いに手をとり合う人々の姿でした。

80年代。カメラを向けられると無邪気にピースサインを出していたあの頃の私は、ヒッピーやウーマンリブ、ポップカルチャーなど、それらの本当の意味するところなど知るよしもなかった。40年越しに、少し理解したつもりで見つめると、あの時とはまた違う世界が見えてくる。

シダの庭

シダの庭

雨上がりの朝、庭を歩く。ここ軽井沢は浅間山の南斜面に面している為、鬱蒼とした立木の下も木漏れ日が差し込んで陰気な場所が少ない。チラチラと差し込む日差しの下から鮮やかな緑色に輝くのがここに多く自生している苔やシダ類だ。ここ特有の冷涼な気候と高めの湿度が苔やシダの生育に適している。このシダ類だが、一見地味ではあるがなかなかに味わい深い。

新芽はコゴミとも呼ばれるクサソテツやその仲間、幅広葉のコウヤワラビなど大小様々。オニシダは山中の東斜面に群生し、その姿は図鑑で見た恐竜の挿絵を思い起こさせる。

オニシダ群生

オニシダ群生

これらはシダ植物という独特の分類に属し、花は無く胞子で増えるかなり原始的な植物だ。ワカメなどの水中植物と陸上植物の境目に当たるのが苔類でそこから分岐してシダ類が生まれ約3億年前に大繁殖した。種類はおよそ700種あると言われ詳しい人でもよくわからないものが多いとか。その中でも一つ私のお気に入りのシダがある。「孔雀シダ」その姿は格別に美しい。春の芽吹きは見事な赤い色。夏場は涼しげな緑色から秋になるにつれて徐々に独特なグラデーションに変化する。

孔雀シダ(冷涼な気候を好むらしくこの地に合っている)

孔雀シダ(冷涼な気候を好むらしくこの地に合っている)

これも軽井沢の自生種の一つ、園芸種には見られない独特の美しさを持つ。

九州旅行最終日、霧島市から霧島神宮に向かう途中の険しい山間地。駐車場から200メートルほど急な階段を登る。亜熱帯性の植物が生い茂る森を抜けると、巨大な岩にぽっかりと開いた小さな入り口があった。

霧島市 熊襲の穴入り口

霧島市 熊襲の穴入り口

恐る恐る入ると中は意外に大きく100畳ほどの空間が広がる。今は通行止めだがその奥には更に300畳ほどの第2屈が続いているらしい。年間降雨量2500ミリ温暖多雨のこの地帯ですが、中は適度な気温が保たれており快適な空間が広がっていた。

洞窟内部(萩原貞行氏によるアートが施されている)

洞窟内部(萩原貞行氏によるアートが施されている)

ここは「熊襲の穴」。古代からここを統治していた川上タケルが、女装して女達に紛れて侵入したヤマトタケルによって誅殺された場所と言われている古事記の舞台。

宮崎から鹿児島の県境一帯は古代クマソと呼ばれる人々が暮らしていた。その血は勇猛果敢で知られる隼人族へと受け継がれていった。日向の地は至る所に洞穴、巨岩、古墳が点在する。そこは天孫降臨から続く物語の舞台であり、それより更に前の時代の痕跡が残る場所。

高千穂町 天安河原 天照大神が岩戸にお隠れになった際、神々がこの河原で相談したと言われる岩谷

高千穂町 天安河原 天照大神が岩戸にお隠れになった際、神々がこの河原で相談したと言われる岩谷

西都市 西都原古墳群 鬼の崫 コノハナノサクヤヒメに恋をした鬼の伝説が残る古墳

西都市 西都原古墳群 鬼の崫 コノハナノサクヤヒメに恋をした鬼の伝説が残る古墳

宮崎市 青島神社 山幸彦がワタツミの宮から戻られた場所

宮崎市 青島神社 山幸彦がワタツミの宮から戻られた場所

早朝、私達の乗ったフェリーは大分港に着岸。自家用車で阿蘇方面に向かう。豊後原尻の滝辺りから登るにつれ鬱蒼とした杉林が徐々に草原へと変わって行く。

豊後大野 原尻の滝

豊後大野 原尻の滝

熊本に入り阿蘇の北外輪山へと進む。波打つような大地が幾重にも重なる独特の地形。その中でも一段高い丘の上に尖った石のようなものがみえた。

押戸石の丘

押戸石の丘

これが縄文の聖地と呼ばれる「押戸石の丘」。シュメール文字が刻まれていると何かで知ってからどうしても見たくなった。「ガッカリスポットの可能性も有るな。」そんな一抹の不安もあったがここに来て見事にその不安は覆される。丘の上に立つ石群は周りに岩など全く無い大地に確実な存在感を放っていた。中でも押戸石と呼ばれる一際大きな岩は、神と交信しているかの如くそこにあった。シュメール文字は風化が進みかすかに痕跡を感じる程度だったが、むしろリアルに感じられた。

押戸石

押戸石

丘の上からの絶景は言葉を失う。360度地平線の彼方まで全く人工物は見当たらない。9万年前4回にわたり阿蘇カルデラを作り上げた巨大噴火が火砕流となり九州一帯に広がった。その後長い年月を経て侵食が進みこのなだらかな大地を作り上げた。これは、かつてこの地に岩を運び文字を刻んだ人々が見たものとたぶん同じ景色。

頂上からの絶景

頂上からの絶景

浅間山の南斜面に広がる、軽井沢の森林地帯は日本でも有数の野鳥の森。

最盛期の今は、様々野鳥や小動物が見られます。

常連さんが、こちら。

黒い帽子にブルーグレーのジャケット。白いワイシャツ黒いネクタイを締めたシジュウカラ。人懐こい性格でツーツーチー、ジュクジュクなどとにぎやかに鳴く。比較的低い枝から枝へと飛び回るので、近い距離で観察できます。年に2回繁殖するシジュウカラは森や生垣のあちこちで見かけます。2、3尾で追いかけっこをしている姿は遊んでいるように見えますが、実は熾烈な縄張り争いでもあるようです。

左からカワラヒワ、アトリ、シジュウカラ

左からカワラヒワ、アトリ、シジュウカラ

この小さなシジュウカラ。実は全体の90%は一年以内に命を落とすらしい。厳冬期、家の軒下でひっそりといのちを落としたシジュウカラの遺体を土中に埋める。私にとって「生命」と言うものを感じる瞬間でもある。

諏訪地域は諏訪湖と諏訪大社で有名な温泉地。ここに以前から気になっている温泉施設がある。

片倉館

片倉館

昭和3年に建てられたこの洋館が「千人風呂」の名で有名な片倉館。建てたのは片倉佐一(二代目片倉兼太郎)。シルクエンペラーと呼ばれた片倉財閥を作った男だ。1873年父親の市助が諏訪市で10人取りの座繰り製糸を始めた事をきっかに、1917年佐一の代には朝鮮も含めて62ヶ所の製糸工場へと発展させ日本最大級の製糸企業に発展、巨万の富を得た。

階段にある佐一の肖像画

階段にある佐一の肖像画

ところで、映画「犬神家の一族」のモデルとなった人物がこの片倉佐一であるという事、ご存知でしょうか。犬神佐兵衛−片倉佐一。「佐」の字の共通点でピンと来た方もいるでしょう。

片倉佐一が没したのは1934年。図らずも同年、作家横溝正史はここ諏訪の地で肺結核の療養を開始したのがこの年。物語の原型となるさまざまな噂話が横溝の耳にもはいっていただろうことは推測できる。

券売所

券売所

館内に入る。券売所、ロビーと約100年前の貴重な文化財が今も現役で市民に解放されている。浴場は天井が高くステンドグラスを眺めながらの入浴はどこか教会の礼拝堂のような佇まい。深さ1メートルほどのプールの様なスタイルの浴槽に立ったまま浸かる。2階にはカフェの様なモダンな休憩所もあり年代物の蓄音機、諏訪湖を一望できるバルコニーなど庶民に娯楽や憩いの場を提供しようとした佐一の思いが感じられた。

井出野屋旅館

井出野屋旅館

片倉館を後に帰りぎわに寄ったのが中山道望月宿。目的はここ井出野屋旅館。犬神家の一族で金田一耕助が泊まった那須ホテルのロケに使われました。

大正時代の面影を残す小さな旅館。高級宿にはない素朴な雰囲気が金田一耕助のイメージに重なる、そんな宿です。(現在旅館業は閉業)こちらへは軽井沢追分から車で30分ほどで行かれます。

貝合わせ雛

貝合わせ雛

「貝合わせ」とは古くは、平安時代から伝わる宮廷の遊び。当時は360もの蛤の貝殻を左貝(出し貝)と右貝(地貝)に分けて、多く取った者の勝ちを競う遊びでした。その後、貝の内側に一対の絵を施したり和歌の上の句と下の句を分けて書いたりなど鑑賞用として現代にいたっています。雛人形や五月人形を出したりしまったりとちょっと面倒くさい時もありますよね。何となくやめられなくて続けているこう言った年中行事ですが、数年前こんな小さなお雛様を見つけてちょこっと飾っています。

軽井沢追分にあるHandmade Work Shop Natsume Craftです