前回の続きの話なんですが、ほんまもんのおやきを無事にゲットし、しばし安堵。次の目的地筑北村の蕎麦処さかいへと向かう。

蕎麦処さかい

蕎麦処さかい

蕎麦処さかい 店内

蕎麦処さかい 店内

ちょっと早めの11時過ぎに到着。この辺りでは定評のある店のようで、もうすでに店内何組かお客さん入っていました。名物のモツ煮と蕎麦と天ぷらも注文。このモツ煮がやたら旨かった。お蕎麦も筑北村の蕎麦粉を使った二八の細麺で味良し風味良しに加え量もかなり多い。大盛りを頼んだ夫はほぼ二人前と格闘。

もつ煮、蕎麦、天ぷら

もつ煮、蕎麦、天ぷら

なんとか蕎麦との戦いを制し、隣の直売所「まんだらの庄」をのぞく。入り口に干し椎茸や切り干し大根の袋詰めを見つけ、きのこ大好きな私は「こんなに入って550円は安いわね」と手に取る。さらに傍らにもっと大きめのキノコのような袋詰めを発見。「霊芝」と書いてある。別名「マンネンタケ」とも言う生薬のあの霊芝だ。そのお値段が「200円エッ」「2000円の間違いじゃないの?」肝機能向上、高血圧やガンにも効くとか何やら効能が。漢方とか薬膳とか大好きな私としては試してみる又とないチャンス。売り場のお兄ちゃんにどんな物か聞いてみた。「僕は飲んだ事無いんですがかなり苦いらしいですよ。決して美味しくいただくお茶では無い」との事。「ダメでも200円ならまあいいか」てな訳で切り干し大根より安い霊芝をお買い上げ。

霊芝

霊芝

家に帰ってお鍋に2リットルの水に霊芝3〜4枚15グラムほどを浸して、水分が半分位になるまで5〜6時間煮るとの事。うちの場合は薪ストーブに乗せて置くだけなので至って簡単。早速ストーブに乗せて置くこと一日。翌朝鍋をのぞくとスープは美しい茶褐色に色づいていた。

霊芝茶と直売所で買ったおからドーナツ

霊芝茶と直売所で買ったおからドーナツ

まずは試飲。口に入れた瞬間は干し椎茸の様な香ばしい香り。これだって乾燥きのこだもんなぁ、水溶性の食物繊維とビタミンDは沢山入っていそうだ。最後に来る後味は確かに苦い、お世辞にも美味しいお茶とは言えないが体にいいとなればありがたく感じる。効果の程はまだ何とも‥しばらく続けてみます。

灰焼きおやき

灰焼きおやき

ソフトボール大の大きさ、250gと重量もかなりある。生坂村の道の駅いくさかの郷の中にある「かあちゃん家」で売っている、灰焼きおやき。

おやきという長野県特有の郷土料理はこの辺りでは、ハンバーガーやフライドチキンなどファストフードと同列でお手軽ランチの定番。このおやきだが、近頃は県内のスーパーやコンビニでも扱っていてそのヘルシーかつ美味しさから、自分用のお土産に大量買いして行く方もしばしば見かける。作り方は、小麦粉又は蕎麦粉の生地に野沢菜や山菜などの具材を詰めて、焼いたり蒸したり揚げなどの調理法で作る料理。囲炉裏で作る灰焼きが起源と言われているが灰焼きとなるとなかなかお目にかかれない。説によると縄文遺跡からも似たような形態で出土されているとか。

ずいぶん前の事、おじいちゃんのイチ押しで大町市(旧八坂村)の明日香荘で食べた灰焼きおやき以来、実に30年ぶりの再会。そうそうこの爆弾のようなお姿。外側がパリッとしていて中がホクホク。これが本物のおやきです。

灰焼きの製法は安全上の観点から保健所の許可が降りず、現在は新規には作れないとか。具材は野沢菜、おから、あんなど5種類で1日250個限定、午前中には売り切れてしまうらしいです。

道の駅いくさかの郷

道の駅いくさかの郷

生坂村犀川沿いの景色

生坂村犀川沿いの景色

お店でアンティークアクセサリーやビーズのバックも扱っているせいでしょうか、仕入れの時などは自然と宝石箱にも目が行く。昭和の宝石箱と言えば必ずと言っていいほどオルゴールが付いている。見た目も美しい。何やらいかにも大切な物が入っていそうだが開けてみると、珊瑚のネックレスや所々にメッキがはげたサファイア風の指輪だったりして、あの頃お小遣いで買えるものと言えば大して価値のないものばかりだったけれど、大切な宝物。

開く度に白鳥の湖がかかる。BGMと言うものが無かった時代、暮らしの中に様々な音があったなあ。豆腐屋のラッパの音や焼き芋の笛、ちり紙交換の拡声器、アップライトピアノが奏でる練習曲やそろばんを弾く音、洗濯機も元気のよい音を立てて回ってた。

オルゴールもその一つ。蓋を開けるとちょっとだけそんな時代を思い出す。

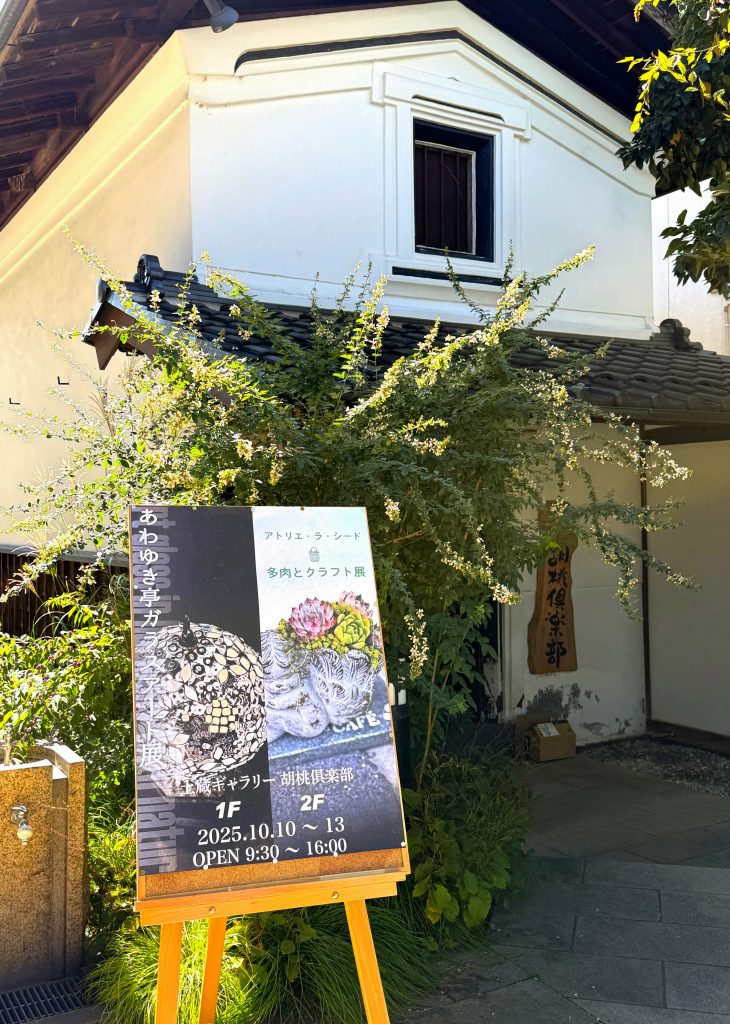

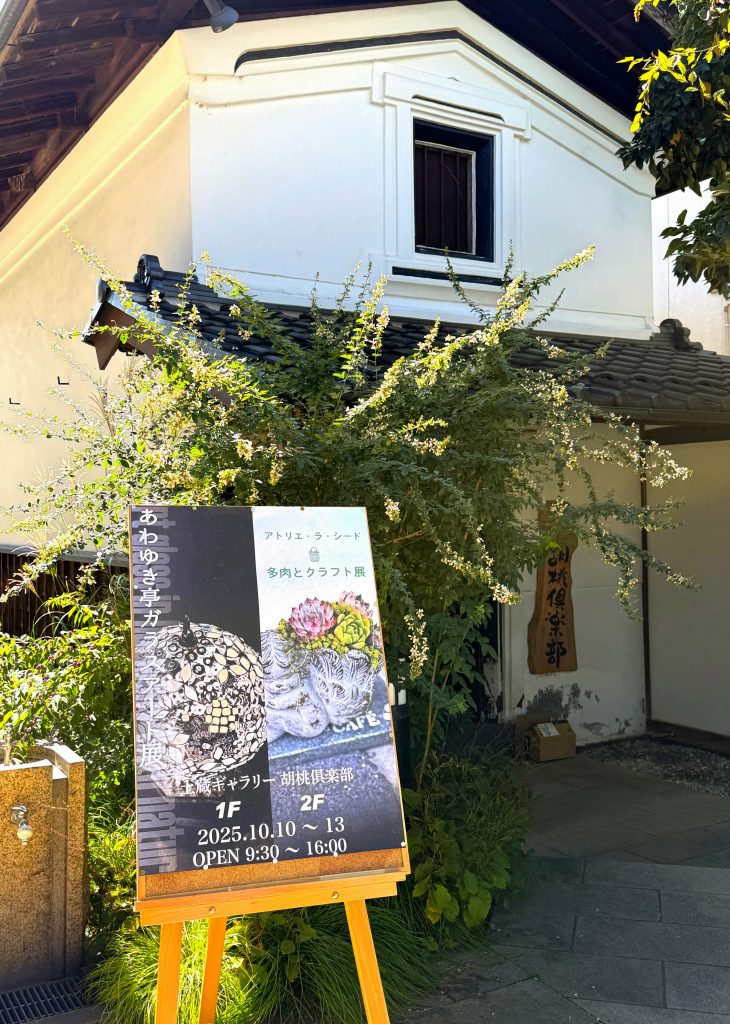

土蔵ギャラリー胡桃倶楽部入り口

土蔵ギャラリー胡桃倶楽部入り口

アトリエ・ラ・シードさんの多肉とクラフト展に出展させていただきました。

以前ラ・シードさんから購入した多肉植物を数点育てている私は、多肉をアンティークグラスや伊万里、備前の小鉢にと、季節ごとに入れ替えて楽しんでおります。多肉植物は和風との相性がとても良いですね。

今年の多肉展になつめクラフトも参加させていただく事となり、今回は古風な和柄の小物で揃えてみました。古布のコースターや小銭入れ、手提げなど色鮮やかに並べてみました。

センターテーブル

センターテーブル

古布のコースター、眼鏡ケース、小銭入れ、お守り入れ

古布のコースター、眼鏡ケース、小銭入れ、お守り入れ

多肉植物の額も素敵ですね。10月に入って葉の色合いも濃くなり、綺麗です。

多肉植物の寄せ植え

多肉植物の寄せ植え

あわゆき亭ガラスアート展と多肉とクラフト展は東御市の土蔵ギャラリー胡桃倶楽部で10月10日~13日まで開催しております。

夏の盛りの頃、近くの朝食で有名なレストランからチラシが届く。「夕涼みタバーン、キャボットコーブ」

キャボットコーブ(追分)

キャボットコーブ(追分)

キャボットコーブは4、5年前から御代田町に移転営業していたが、素朴な軽井沢店の雰囲気を望むお客さんは多い。夏の間旧店舗で月曜の夜だけの密かな営業。

今日は2度目の来店。なんと言っても歩いていけるのが嬉しい、お酒を飲んでも平気。夕刻お店を訪ねるとすでに常連さんで満員。キャボットは軽井沢に多い朝食レストランの先駆け店として全国的にも有名店だが、一方その家庭的な雰囲気で、20年近く地域に愛され続けている地元民にとっては大切な店でもある。

テラス席でドリンクとお料理

テラス席でドリンクとお料理

秋の気配漂う夕暮れのテラス席。蝋燭の灯り越しに常連さんの楽しげな会話と、グラスやカトラリーが触れ合う音が店内に響く。

「お帰りなさい、又よろしく。ところで、タバーンって何?」

居酒屋でした。

飯山市 かまくらの里付近

飯山市 かまくらの里付近

「こんな美しい景色は久々に見た。辺り一面の水田風景。昔はあちらこちらで普通に見られた風景だったのに」。飯山駅から北へ千曲川伝いに田んぼが広がり信濃平の辺りは一面見事な黄金色に染まっていた。整然と整った水田と民家がどこまでも続く。飯山の人々が稲作をとても大切にしていることを感じた。

建御名方富命彦神別神社 (たけみなかたとみのみことひこかみわけじんじゃ)

建御名方富命彦神別神社 (たけみなかたとみのみことひこかみわけじんじゃ)

今日の目的地の一つ目は建御名方富命彦神別神社。

大国主の息子。出雲の国譲りの物語の後、出雲を出て海伝いに能登の辺りから上陸して上越へ、その後信濃川伝いに飯山、長野、武石峠を抜けて松本から諏訪へと。諏訪大社の御祭神になったと伝えられている。

長野県の各地に開拓の伝承を残している建御名方神はこの飯山の地も干拓したのだろうか。信濃町の中心高台に位置する神社からは飯山盆地が一望できる、いい場所だ。

かじか亭

かじか亭

今日の目的地二つ目はこちら、富倉地区にあるかじか亭。オヤマボクチ(山ごぼう)の葉をつなぎに使った北信濃幻の蕎麦。風味は普通の蕎麦とほとんど変わりないが強いコシがあるのが特長。そのコシのせいか通常より細麺で繊細な蕎麦の味は格別。「ここまで来た甲斐があった」。

富倉蕎麦と笹ずし、いもなます、天ぷら

富倉蕎麦と笹ずし、いもなます、天ぷら

尾道風景

尾道風景

本通り商店街の駐車場に車を止めて、お土産の詰まったスーツケースを抱えて踏切を渡り、百数十段の階段をのぼる。額から一気に汗が噴き出した。途中一休みして振り返ると、瀬戸内海を挟んで向島の造船所のクレーンや工場の赤茶けたトタン屋根やら民家の瓦が幾重にも重なって、尾道独特の風景を醸し出していた。

湊のやど 島居邸

湊のやど 島居邸

ようやく辿り着いた「せとうち湊のやど島居邸」は瀬戸内海を望む小高い斜面の途中。明治期この地を所有していた豪商島居家の古い洋館をリノベーションしたモダンな館。

千光寺ロープウェイ頂上付近からのパノラマ

千光寺ロープウェイ頂上付近からのパノラマ

千光寺のロープーウェイからの眺めも素晴らしかったが、ふもとから一段一段、坂を登ってこその尾道だ。脇には無数の路地がまるで毛細血管の様に家々を繋ぐ。

天寧寺の石段に腰を下ろして眼下を眺める。そこかしこに風情のある生垣、石畳に囲まれた家々、街中に点在する寺院や墓石でさえもそれ自体がまるで生き物の様に呼吸している。

島居邸に続く坂からの夜景

島居邸に続く坂からの夜景

「尾道に来たんだ。」感慨もさることながら、差し当たり気になるのは、これ程の石段日々の買い物はどうしているのだろう?上下水道は?緊急車両や宅配は?と次々と疑問が湧く。聞く所によると、先日も冷蔵庫を麓から担ぎ上げたとか‥尾道のお年寄りは足腰が達者と自慢する。

本通り商店街

本通り商店街

そこまでして尾道に住む理由がここにはある。その理由をもっと見つけたいな。そんな思いに駆られた。

随分遠くまで来たんだな。

下灘駅

下灘駅

海に面したベンチで線路越しの瀬戸内海を眺めた。次の列車が来るまでのひと時、こんなふうに海を眺めた事はなかったな。ここは愛媛県にあるJR予讃線、下灘駅。

お決まりの観光地だけでは何か物足りなさを感じる私達は、松山に入る前に少しだけ遠回りを選んだ。この駅は、青春18切符のポスターなどに採用されてからにわかに有名になったが、実際の所はごく普通の人々の生活が垣間見られる場所だった。

花の駅舎

花の駅舎

海と駅の組み合わせは、確かにノスタルジーを掻き立てる。

下灘駅とJ R予讃線

下灘駅とJ R予讃線

ギョウジャニンニクとタラの芽

ギョウジャニンニクとタラの芽

「おごっそ」とは信州の方言でごちそうを意味する。

昔は法事や祝い事をよく家でやったもので、親戚の家に呼ばれて行って食卓に着く時など父は「今日はずいぶんとおごっそうが並ぶなあ」と言って座布団に座るのが礼儀みたいなもので、仕出弁当やテイクアウトのピザなどに対して言う褒め言葉ではない。あくまでも、家主の手作りの持てなしに対しての最高のねぎらいの言葉だ。

ギョウジャニンニクとタラの芽の天ぷら 筍の炊き込みご飯

ギョウジャニンニクとタラの芽の天ぷら 筍の炊き込みご飯

家で振る舞いごとがほとんどない最近はなかなか食卓にごちそうが並ぶ事もなくなったが、春の山菜の時期 毎日の様に食卓におごっそが並ぶ。タラの芽やコゴミ、筍やギョウジャニンニク。天ぷらやおひたし、炊き込みご飯などこの時期だけの旬の味わいは、まさに「おごっそ」にふさわしい。

軽井沢に住むようになってかれこれ10年になる。多少こだわった注文住宅。作り付けの収納が主で家具もほとんど無いシンプルなしつらえに揃えてはみたが、この頃ちょっと物足りない思いを感じるのはなぜだろう。そんな時に目についたのが軽井沢彫だった。なかなか高価なものだが一つ思い切って仏壇を特注で設えた。仏壇という選択は良かったかもしれない。桜の浮き彫りと濃い茶の色合いは、他とは違う特別な家具である事を演出してくれるからだ。

軽井沢彫 仏壇

軽井沢彫 仏壇

先日井上百貨店の閉店イベントへ行った。そこでの催し物会場でやっていた長野県伝統工芸店。目に留まったのがこれ農民美術。見ているとどことなく北欧雑貨の面影を感じる。マメリッコ、リサラーソン、フィッキオ‥近頃、雑誌の特集と言えば北欧雑貨ばかりだけれどこんなに素朴で味わいのある物がすぐ近くにあったとはね。(苦笑い)

農民美術 小澤敏春作 鳥楊枝入

農民美術 小澤敏春作 鳥楊枝入

農民美術とは画家山本鼎がロシアの素朴で美しい農村の工芸品にヒントを得て大正8年に小県郡神川村で立ち上げたのがはじまりで、その後上田市を中心に盛んに作られるようになった。松本民藝や軽井沢彫と並ぶ信州の特産工芸品。

子供の頃そんな木彫りが生活のあらゆる所に浸透していて、我が家にも玄関には上田獅子や山野草の額が、居間にはリンドウの状差、かぼちゃを模した小箱などなど。あの頃、身の回りには温かみのある工芸品で溢れていたな。そんな事を思い出した。

信濃国分寺蘇民将来符、農民美術上田獅子、軽井沢彫小箱

信濃国分寺蘇民将来符、農民美術上田獅子、軽井沢彫小箱

大手家具チェーン店の収納ボックスを買い揃えることに何か違和感を覚え始めたこの頃。私の答えはここにあったかもしれない。

軽井沢追分にあるHandmade Work Shop Natsume Craftです